私たちの診療

病院横断的な感染症診療

全診療科を対象とした感染症コンサルテーション

①血液培養陽性患者に関する主治診療科への診療支援(平日、休日)

②感染症の診断および治療に関するコンサルテーション診療(平日)]

外来の感染症診療

①HIV感染症の診療

②肺炎球菌ワクチン接種

③渡航感染症など特殊な感染症を疑う患者の診療(外来紹介)“感染制御部スタッフと研修医”

佐賀大学式抗菌薬適正使用は特に若手医師や研修医からの支持が厚く、当教室のスタッフが講師陣としてCareNeTVで「研修医のための抗菌薬の使い方」が配信開始されています。

当院の研修医教育

- 研修医2年次の選択コースとして感染症診療の初期教育を行っています。また、医学部5年生の臨床実習を受け入れています。2006年以降,当感染制御部で感染症診療の研修を受けた初期研修医は 2016年末の時点で300名を越えました。

感染症を選択している後期研修医は現在4名ですが,感染症診療の基本を学んだ医師が各診療科に広く在籍してくれていることが,感染症診療面における当院全体の安全に繋がっていると思います。 - 「卒後初期の感染症診療・教育による抗菌薬適正使用の実践・啓発の10年に及ぶ取り組み」が第1回薬剤耐性(AMR)対策普及啓発活動表彰の厚生労働大臣賞を受賞しました。

- 青木教授は日本化学療法学会の抗菌化学療法認定医制度審議委員会委員長を務めており、抗菌薬適正使用生涯教育セミナーの企画・運営や抗菌薬適正使用生涯教育テキスト(第3版)の企画・出版に携わっております。同テキストは当教室のスタッフも分担執筆者として関わっております。

抗菌薬適正使用管理(antimicrobial stewardship)への取り組み

- Antimicrobial Stewardshipの普及のためには、適正な感染症診療の普及が不可欠と思います。当院は全病院横断的な感染症診療を推進し、患者予後の改善と抗菌薬適正使用の両立を実践しています。

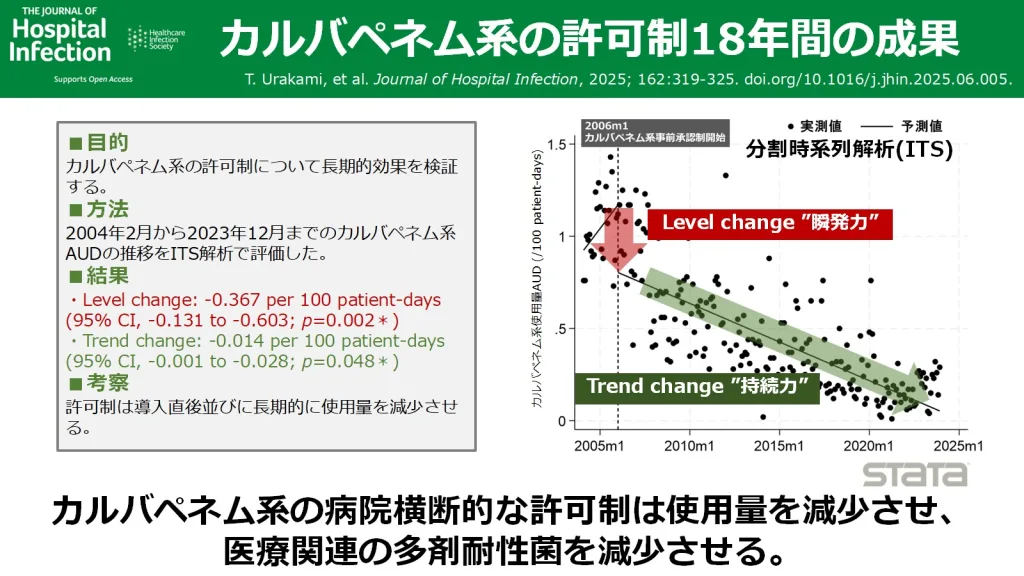

- 特に優先して適正使用が必要とされるカルバペネム系抗菌薬や抗MRSA薬については使用許可制/届出制として管理し、診療と疫学の両方の観点で適正使用を実践しています。

- 佐賀大学のカルバペネムの許可制の有用性について英国の病院感染学会の学術誌に掲載されています。

感染防止対策に関する取組事項

基本的方針

院内感染を未然に防ぐ方策の周知・遵守を恒常的に図ると同時に、診療科横断的に発生する感染症に対して感染症専門医による診療支援を常時提供する。これにより、感染対策と感染症診療が常に相補的に機能する感染症の院内診療体制を維持する。また、医療スタッフの職業感染暴露を防止する。

取り組み内容

- 抗菌薬耐性病原菌の院内疫学状況を随時把握し、必要に応じ積極的な部署介入を行うことで院内での拡散を防ぐ。

- MRSAなどの耐性菌による感染症および血管内留置カテーテル関連血流感染など、院内感染症のサーベイランスを継続的に施行し、感染率の低減に努める。

- 抗菌薬使用モニタリングから適切な抗菌薬使用を推進し、新規耐性菌の検出抑制に努める。

- 院内感染対策ラウンドを行い、標準予防策、接触予防対策などの感染対策の実践を把握し、必要時には改善策を検討する。

- 病院職員へ院内感染防止策に関する教育を行う。

- 各診療部門から感染症診療コンサルテーションを受け、感染症治療の支援を行う。

- 2年次研修医を対象に基本的感染症診療について学べる環境を提供し教育する。