令和6年度 佐賀大学医学部附属病院 病院指標

医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)

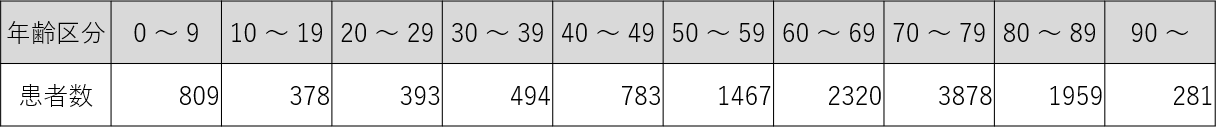

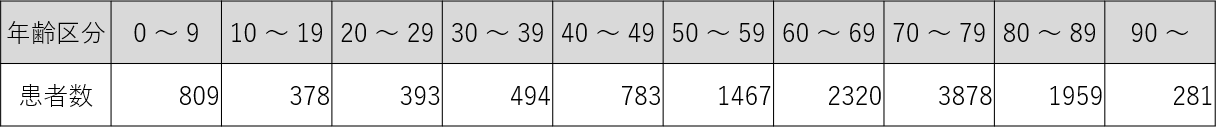

1・年齢階級別退院患者数

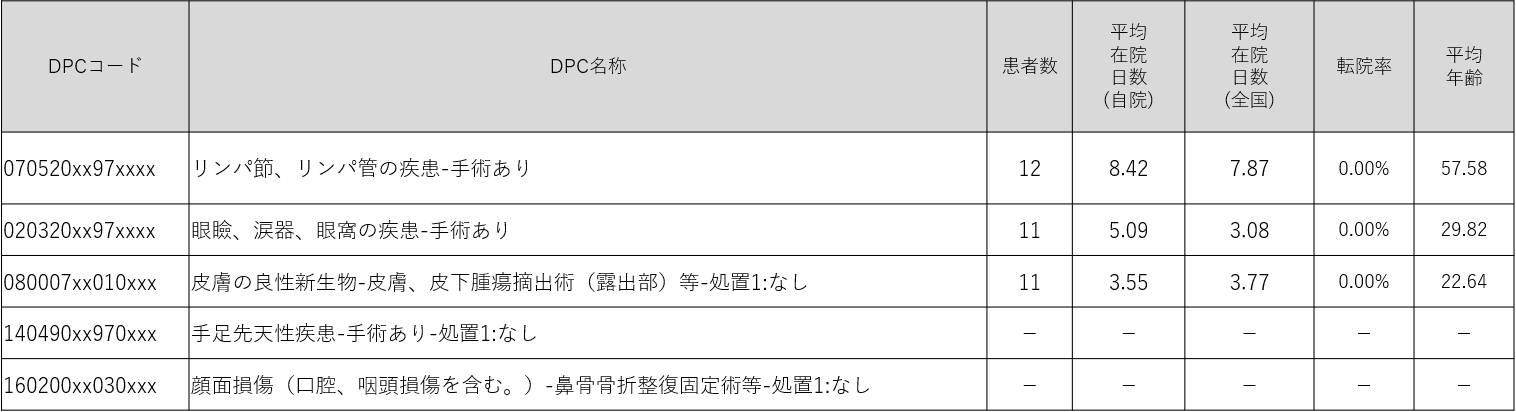

2・診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

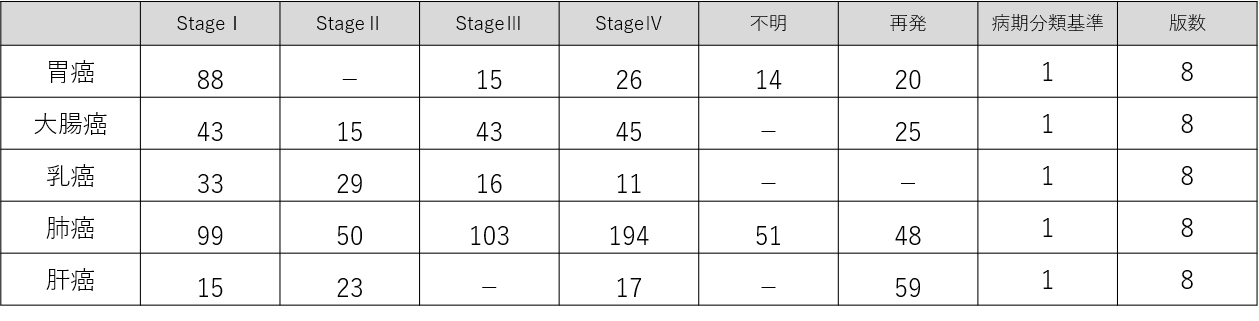

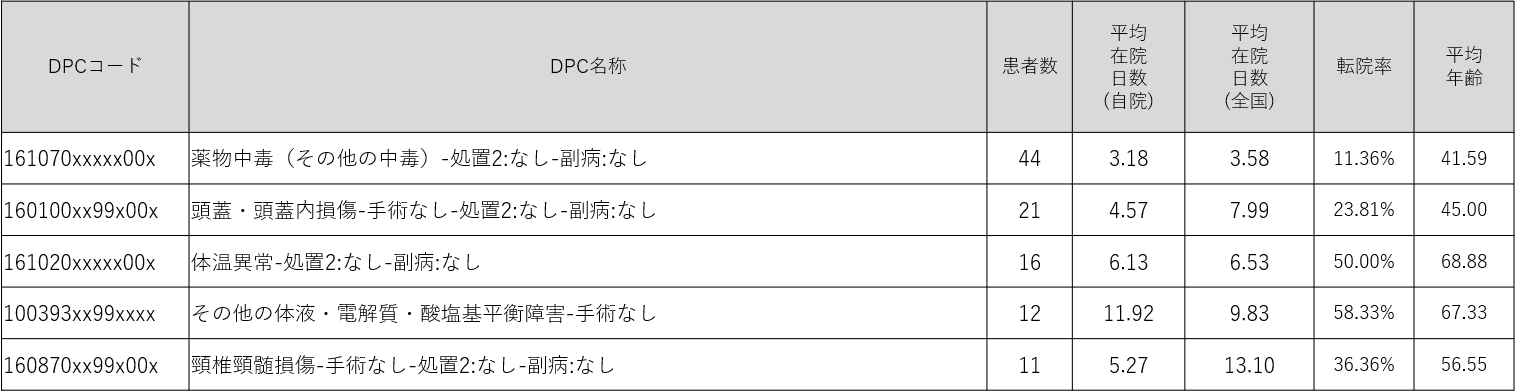

3・初発の5大癌のUICC病期分類別ならびに再発患者数

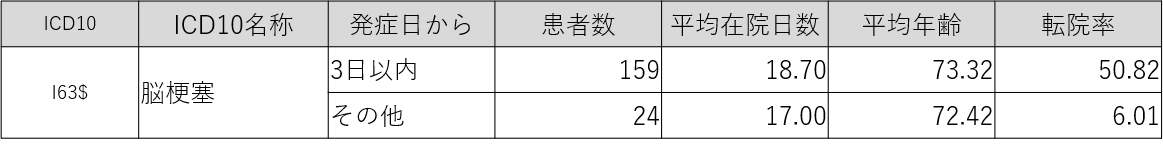

4・成人市中肺炎の重症度別患者数等

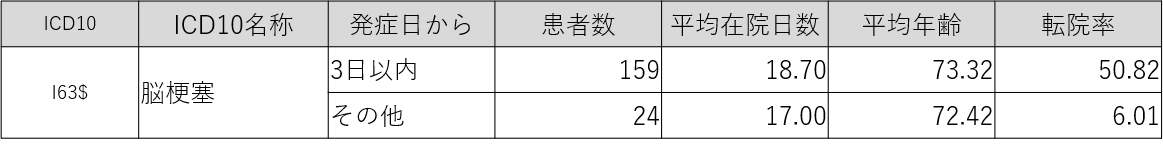

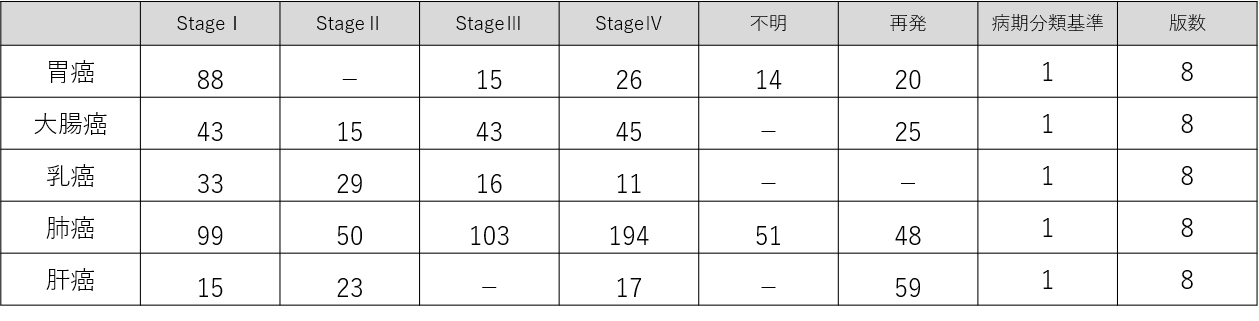

5・脳梗塞の患者数等

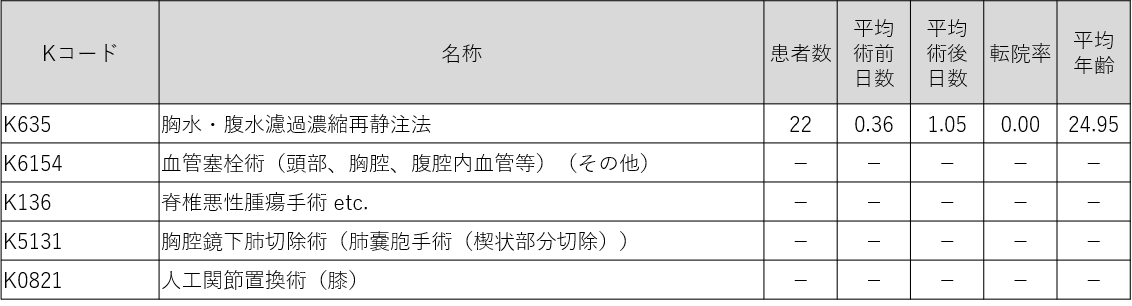

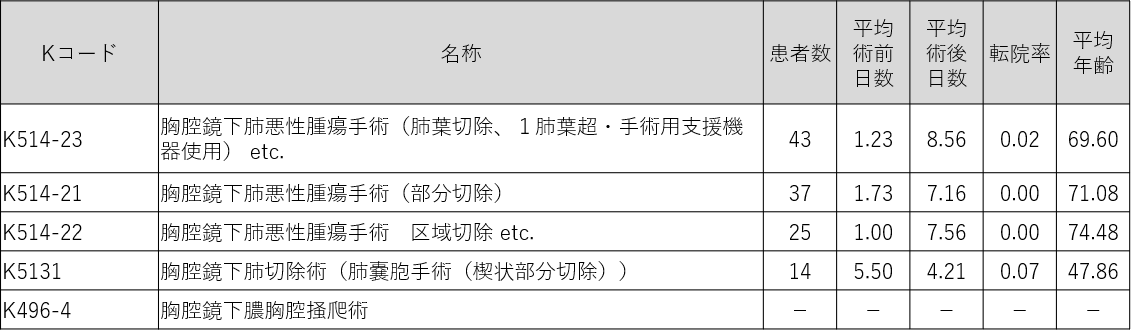

6・診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

7・その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

医療の質指標

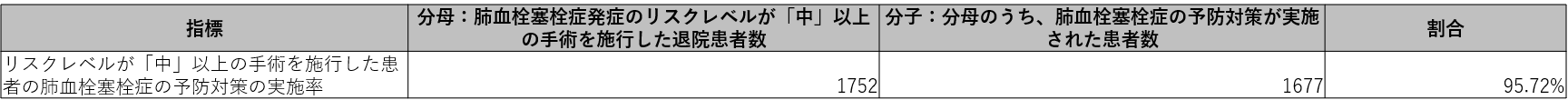

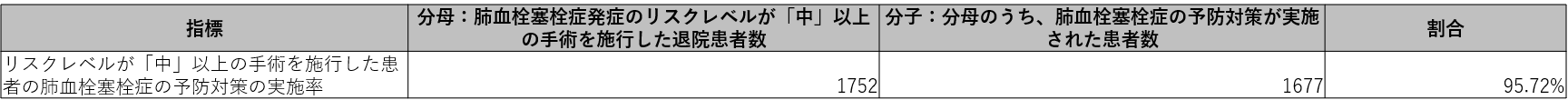

1・肺血栓血栓症の予防対策実施率

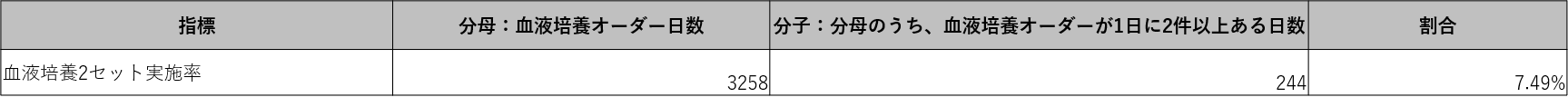

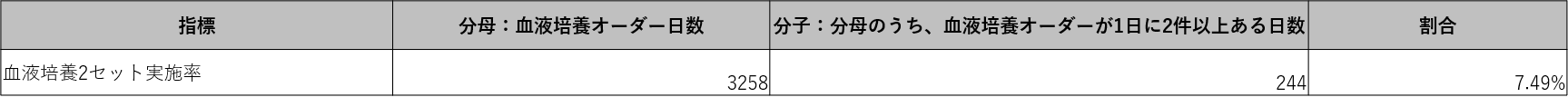

2・血液培養2セット実施率

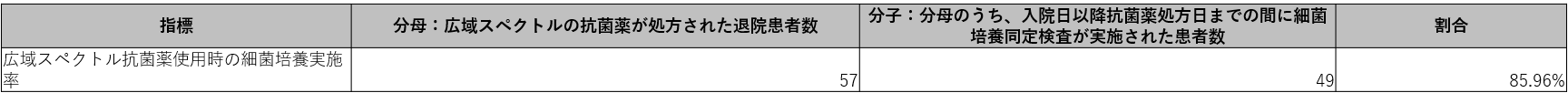

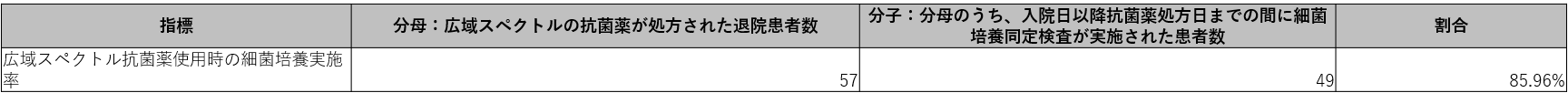

3・広域スペクトル抗菌薬使用時の最近培養実施率

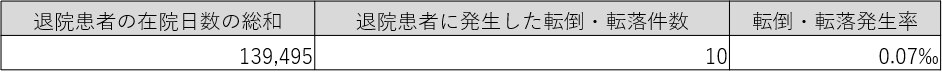

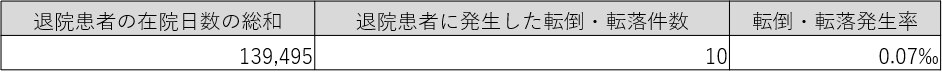

4・転倒・転落発生率

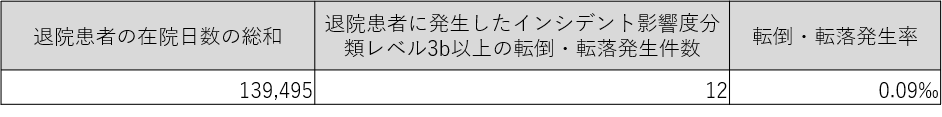

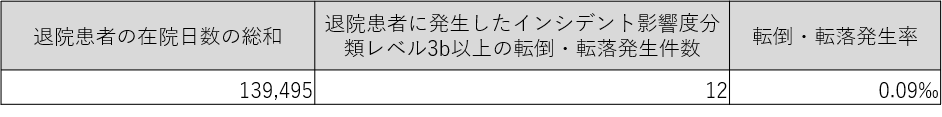

5・転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率

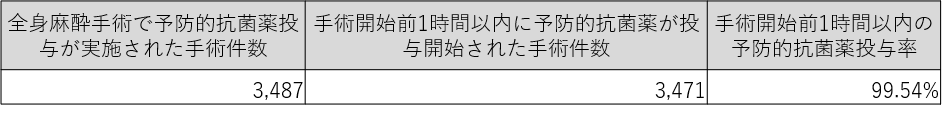

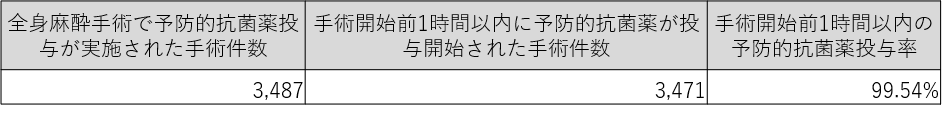

6・手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率

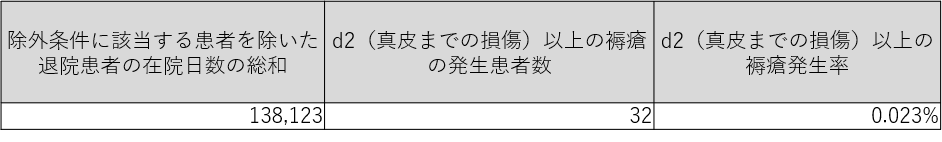

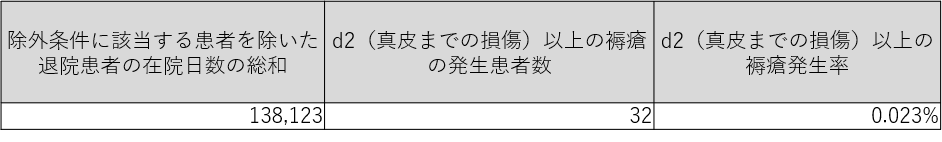

7・d2以上の褥瘡発生率

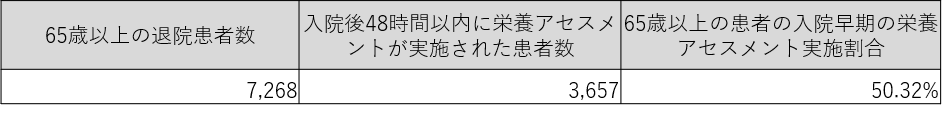

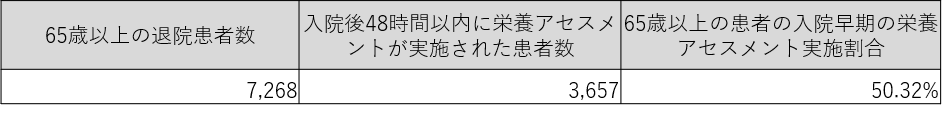

8・65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合

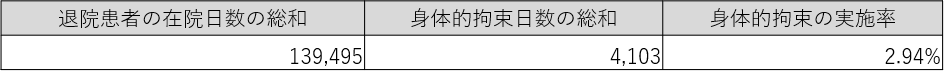

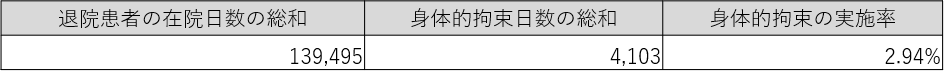

9・身体拘束の実施率

当院は、地域医療の砦として、幅広い疾患に対応するとともに、最新の高度医療を提供しています。対象となる疾患には、各領域の悪性腫瘍や脳・心臓などの血管障害が多く見られますが、外傷や感染症、先天性異常、関節・運動器、感覚器、排泄機能など、さまざまな機能障害に対する入院治療も行っています。

前年度と比較すると、患者数は全体で約200名の増加しました。特に70歳代では、悪性腫瘍や呼吸器系疾患の患者が増加しています。70歳代以上の患者数は増加傾向にあり、今後も地域住民の高齢化が進むにつれて、高齢者の入院割合もさらに高くなっていくと予想されます。 |

診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード

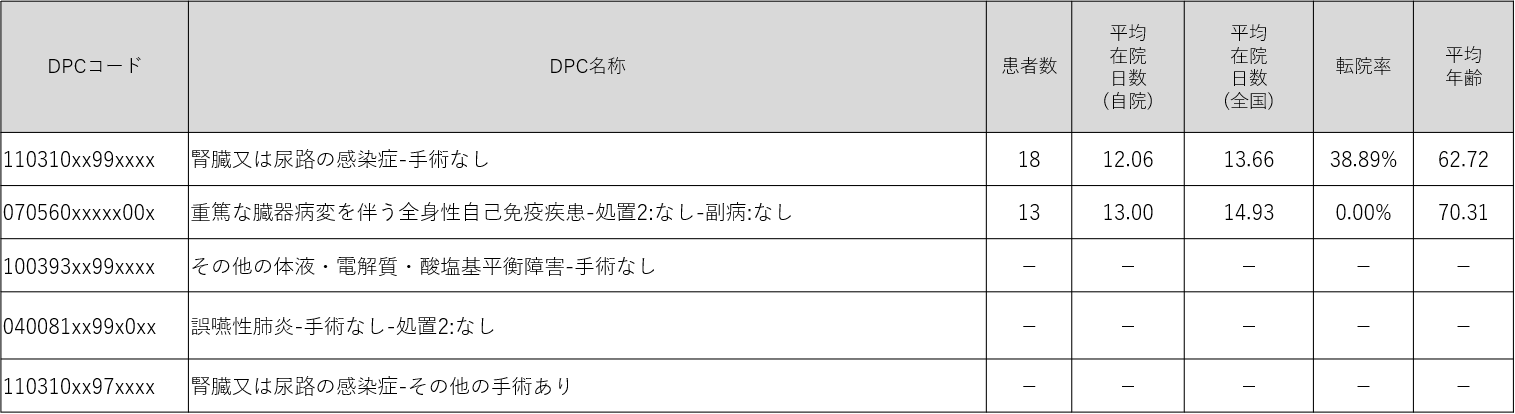

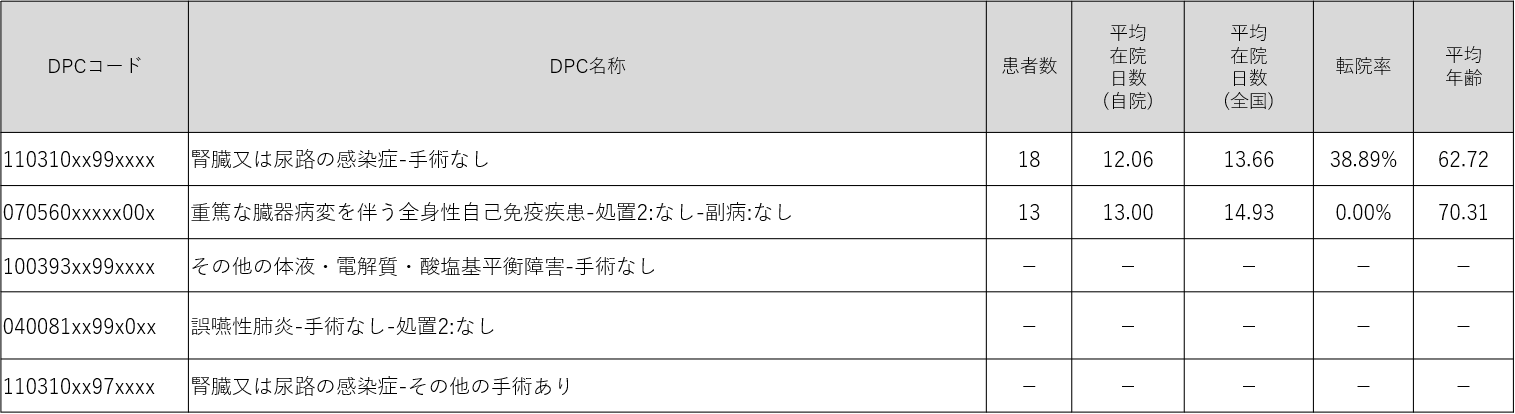

■総合診療科

| 総合診療部ではあらゆる症状、疾患の患者の入院診療を行っています。特にCommon Diseaseである肺炎や尿路感染、憩室炎などの感染症を多く診療しています。その中には、敗血症、ショックなど重篤な状態で集中治療室での全身管理が必要な症例も含まれます。その他に、診断が困難な電解質異常(低ナトリウム血症、低カリウム血症など)や重症貧血、不明熱(感染性心内膜炎、化膿性脊椎炎などの感染症、自己免疫疾患、悪性腫瘍)、原発不明癌の患者さんも多数診療しています。さらに、誤嚥性肺炎や虚血性腸炎、リウマチ性多発筋痛症などの高齢患者を多数診療しています。患者の年齢や状態、社会背景などを考慮し、約10日前後で退院とするか、もしくはリハビリなどのために地域の病院へ転院をお願いしています。特に当院の附属施設である富士大和温泉病院の地域総合診療センターを始めとする関連病院と連携しながら継続的な診療を行っています。 |

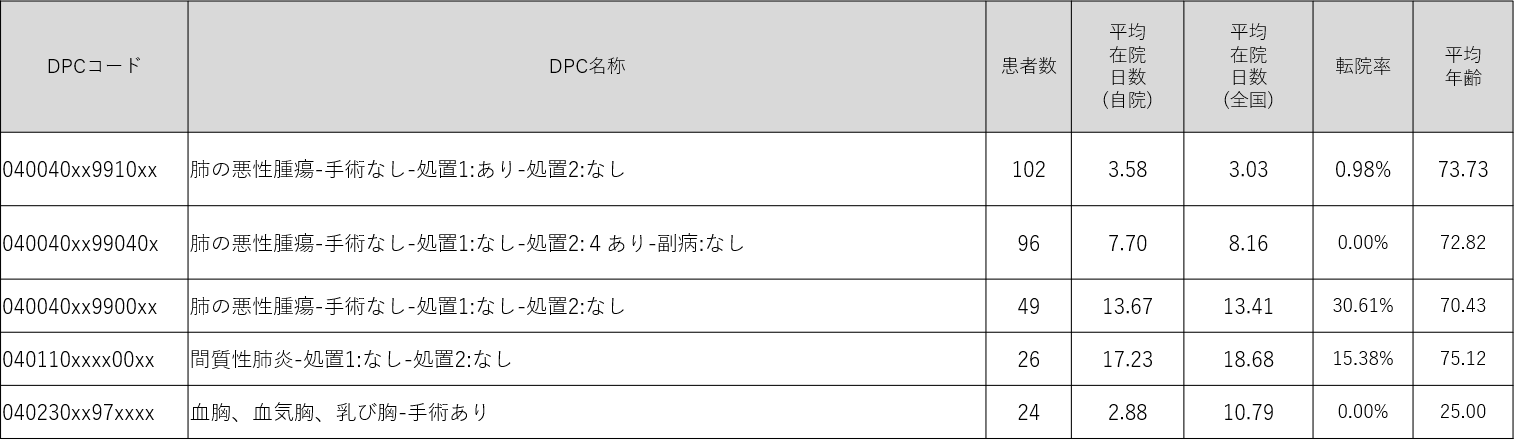

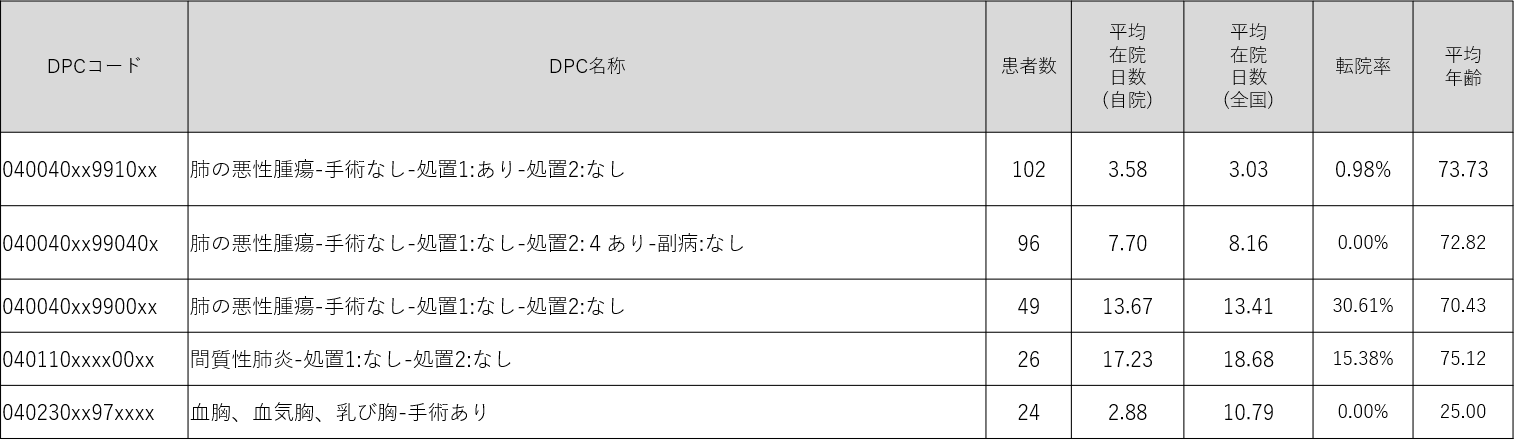

■呼吸器内科

肺がんなどの肺の悪性腫瘍の診断は、超音波気管支鏡を用い診断率の向上に努めています。また、肺がん患者さんには、がんの遺伝子検査を積極的に実施しています。治療において、呼吸器外科、放射線科、病理部との合同カンファレンスを通じて連携し、集学的治療を心掛けています。

間質性肺炎の治療は抗線維化薬などの薬物治療のみならず、非薬物療法の在宅酸素療法や呼吸器リハビリテーションにも力を入れています。医師のみならず看護師、理学療法士、作業療法士などの多職種の連携により、より良い治療の提供に努めています。 |

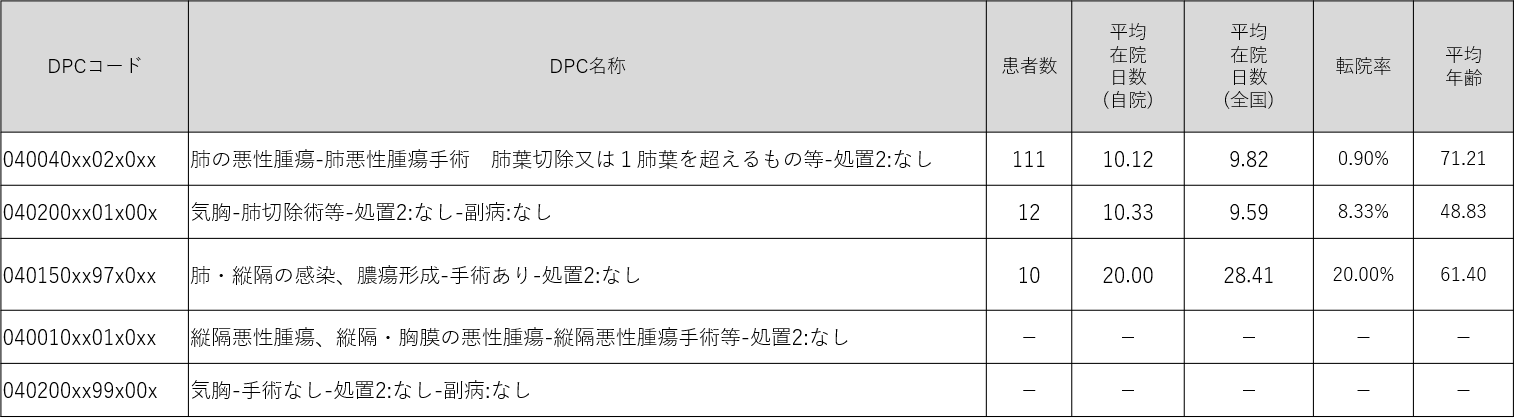

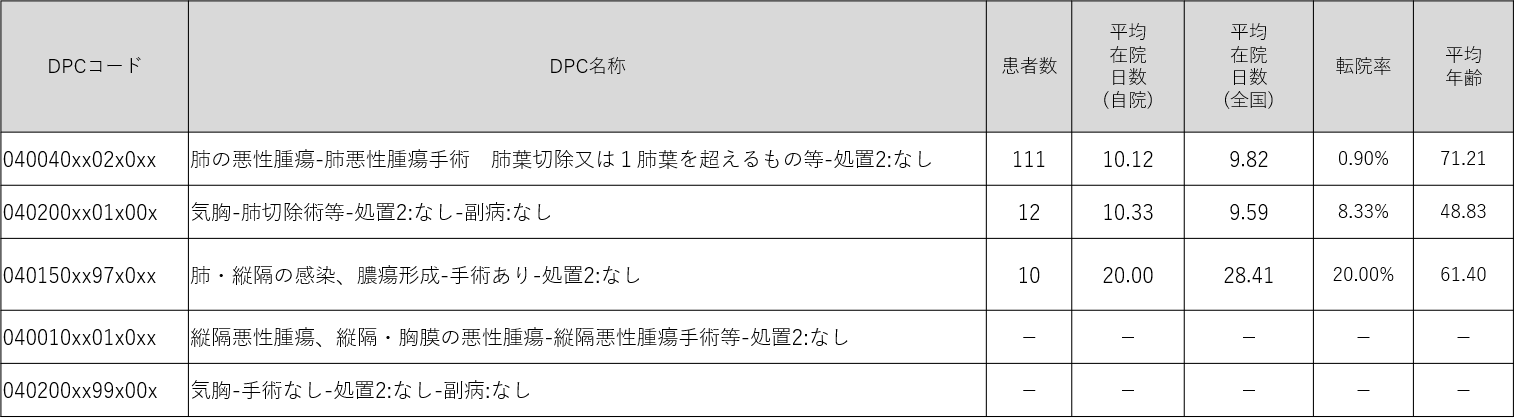

■呼吸器外科

| 原発性肺癌の手術数は年々増加しており、そのほとんどに低侵襲手術を行っています。特に2022度からはロボット支援下手術を導入しており、肺癌の約4割の症例で実施しています。在院日数も全国平均より若干延長していますが、基本的にDPC期間 II (14日)以内の退院を目指しています。 |

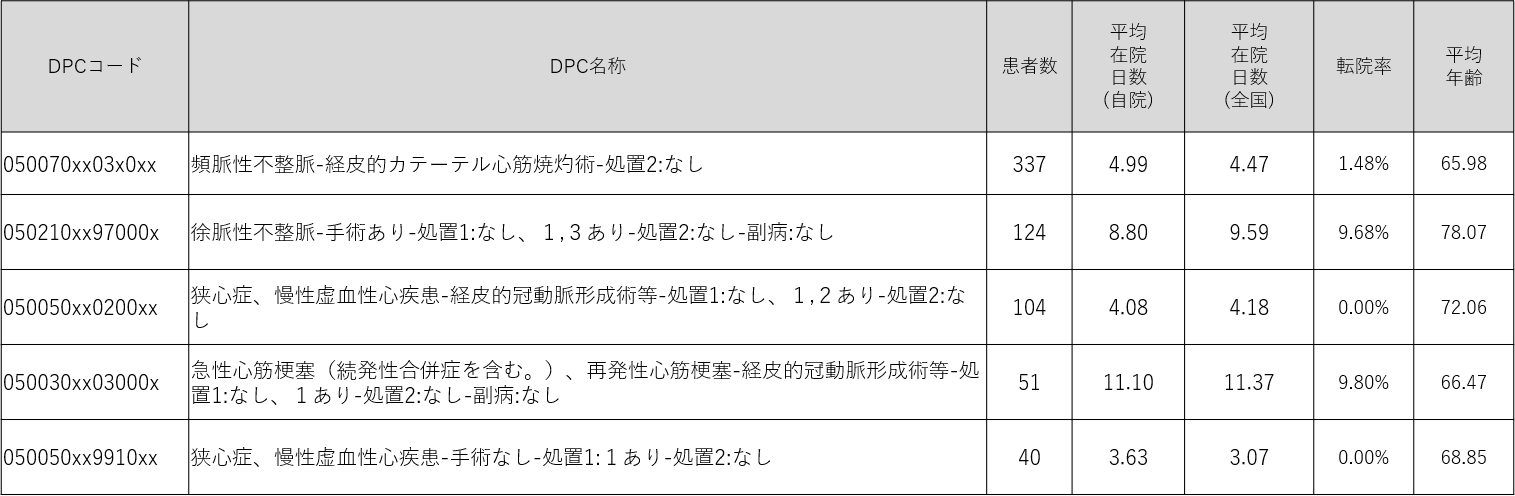

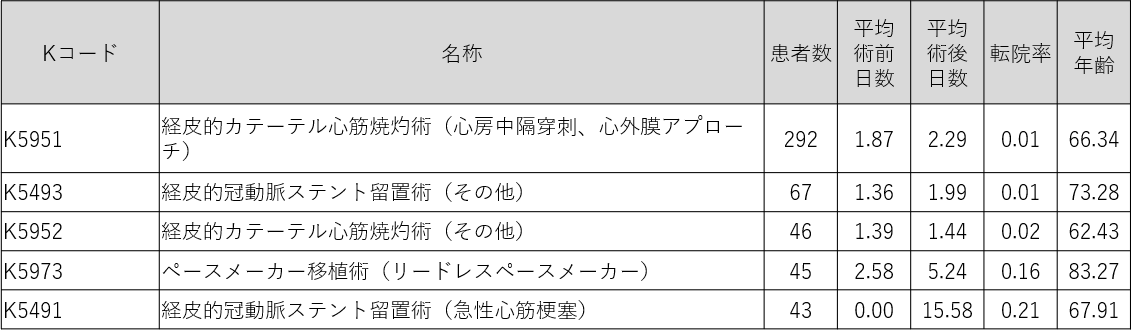

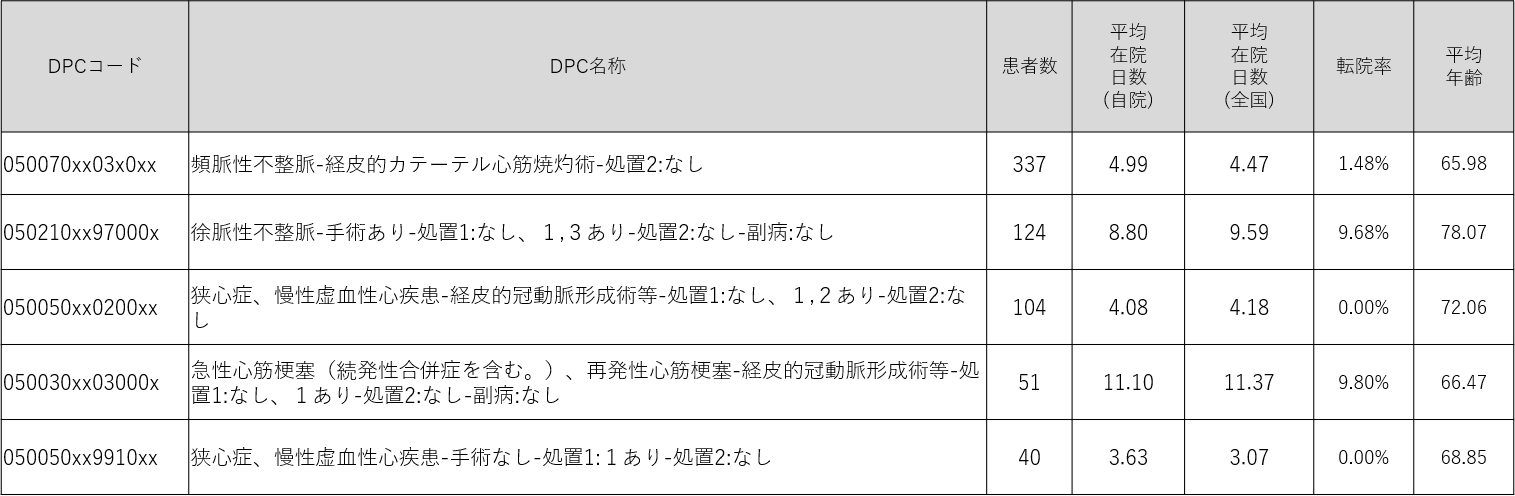

■循環器内科

| 当院循環器内科で多い症例は、急性心筋梗塞、狭心症など虚血性心疾患に対する心臓カテーテル治療と、頻脈性不整脈に対するアブレーション治療と、徐脈性不整脈に対するペースメーカー治療の、この3つで全症例の7割以上を占めています。各治療はガイドラインに則り試行しており、在院日数等も全国平均と同等の標準的な治療を提供しています。必要な症例であれば後期高齢者の患者さんでも適応をしっかりと検討しカテーテル治療やアブレーション治療、ペースメーカー移植術を安全に行う事ができます。 |

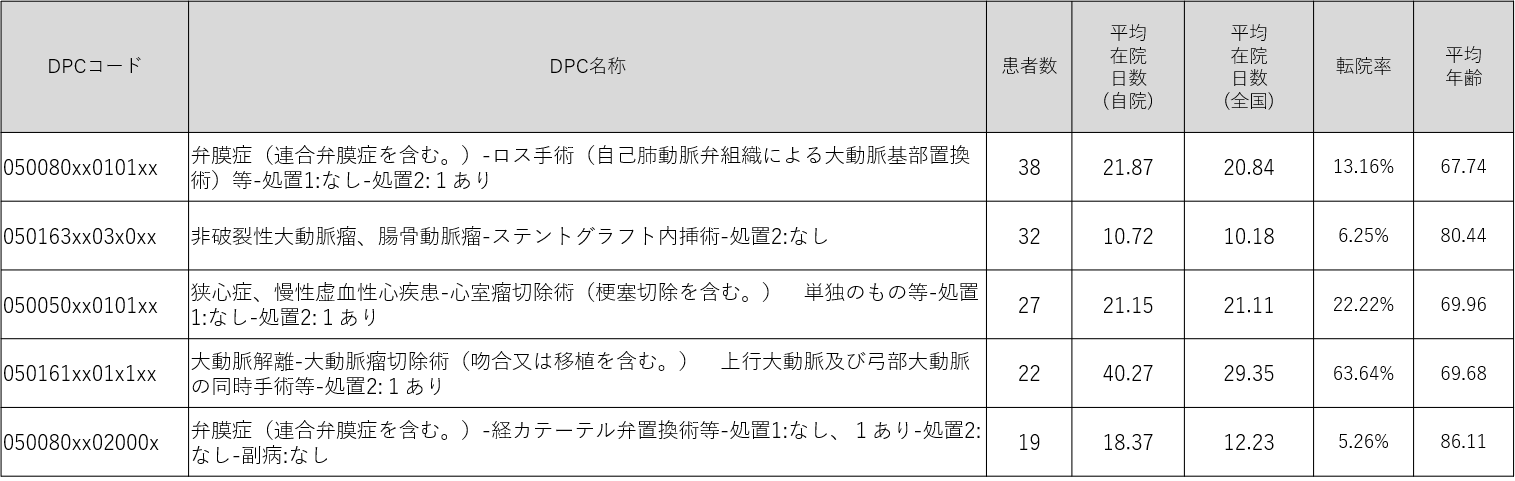

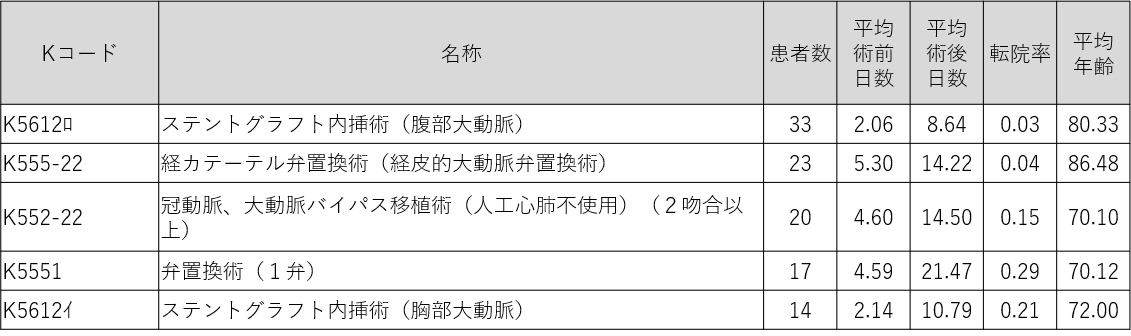

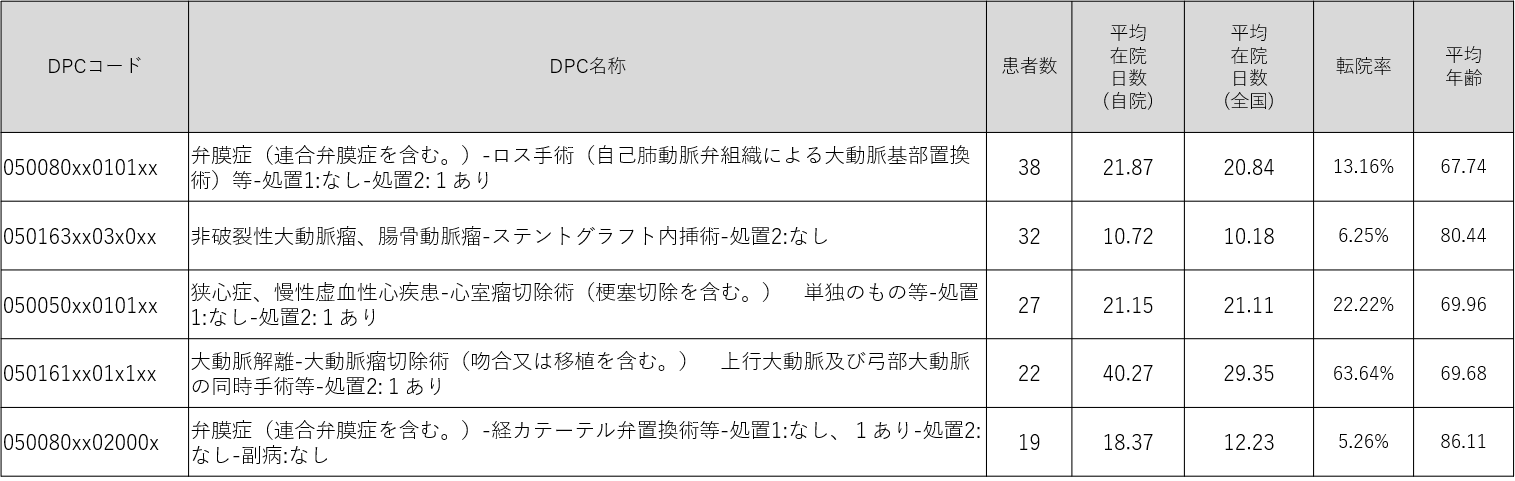

■心臓血管外科

| 心臓大血管手術の弁膜症に対して、僧帽弁では弁形成術を積極的に行っています。大動脈弁、僧帽弁ともに小切開手術による低侵襲化も積極的に導入しており、患者さんの身体的負担が小さい手術を心がけています。開胸手術のリスクが高い大動脈弁狭窄症の患者さんには、経カテーテル大動脈弁置換術 (TAVI) も行っています。大血管手術は主に人工血管置換術とステントグラフト内挿術を行っていますが、血管の解剖学的な側面のみならず、年齢や基礎疾患、手術歴など、患者さんの状態に応じて慎重に治療法を検討した上で手術を行っています。TAVIやステントグラフト治療は低侵襲であり、高齢や基礎疾患があり大きな手術に耐えられない患者さんに適した治療です。虚血性心臓病に対しては、血行再建を目的としたバイパス手術を行っており、心機能や全身状態に応じて人工心肺装置を用いずに心拍動下での冠動脈バイパス術も行っています。また急性大動脈解離などの緊急手術にも常時対応し、患者さんの救命ができるような体制で診療にあたっています。 |

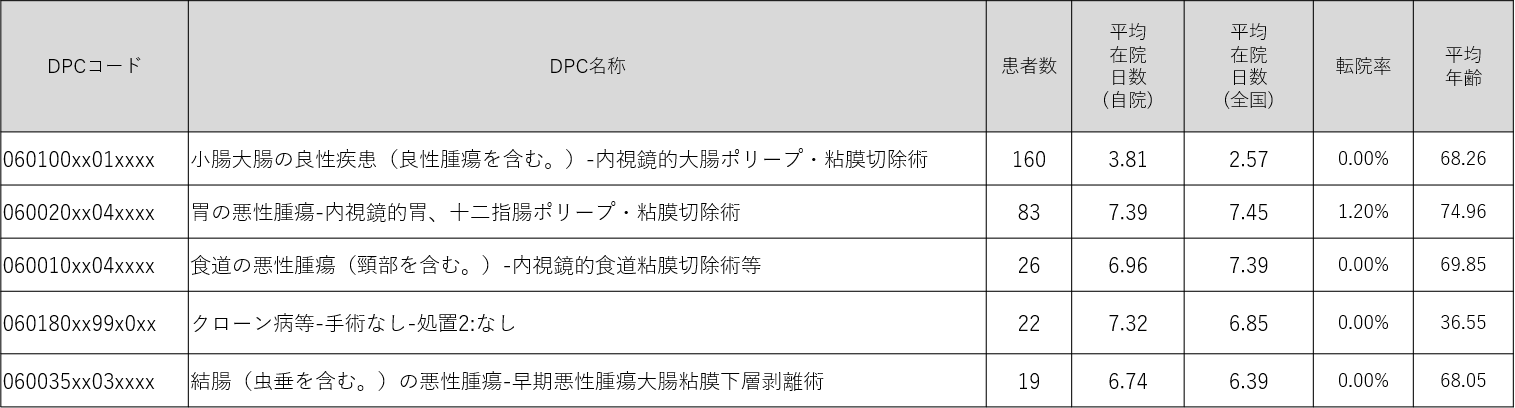

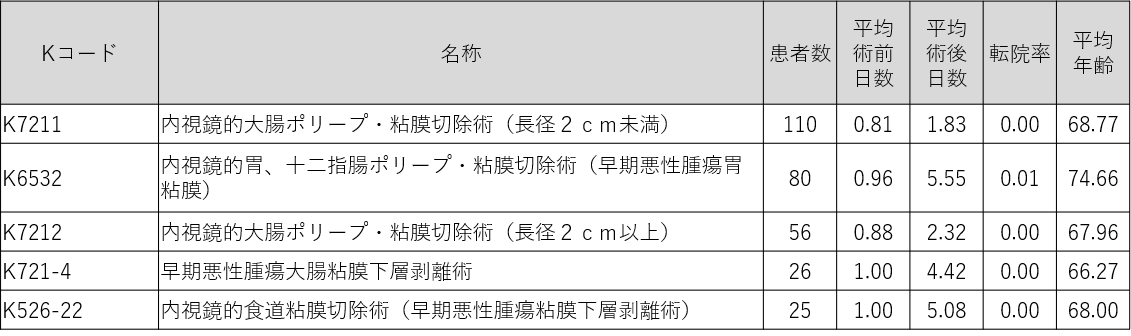

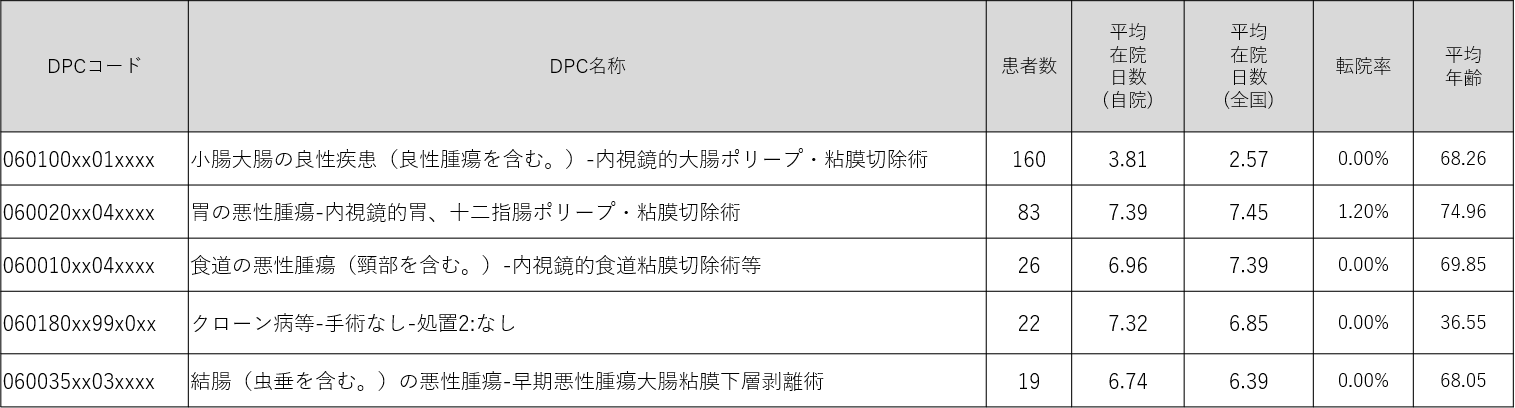

■消化器内科

当院では、日本消化器内視鏡学会および日本消化器病学会専門医7名を中心に、食道・胃・大腸の腫瘍性病変や炎症性疾患に対する内視鏡診断および治療を提供しています。比較的小さなポリープに対して行うEMR(内視鏡的粘膜切除術)は1泊2日の短期間の入院で安全に行えています。また、食道・胃・大腸のESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)においては治療成績、偶発症の発生ともに全国と変わらない高い水準で治療を行うことができています。

そして、IBD(炎症性腸疾患)の患者さんに対しても、診療科長の江﨑を中心とし質の高い専門的な精査加療を行うことができています。中でも専門性の高いダブルバルーン内視鏡を用いた精査の件数も増加傾向にあります。

当科の診療活動が順調に進んだことは、地域医療との連携によるものであり、今後も患者さんに最善の医療を提供できるよう努力してまいります。皆様のご理解とご協力に心より感謝申し上げます。 |

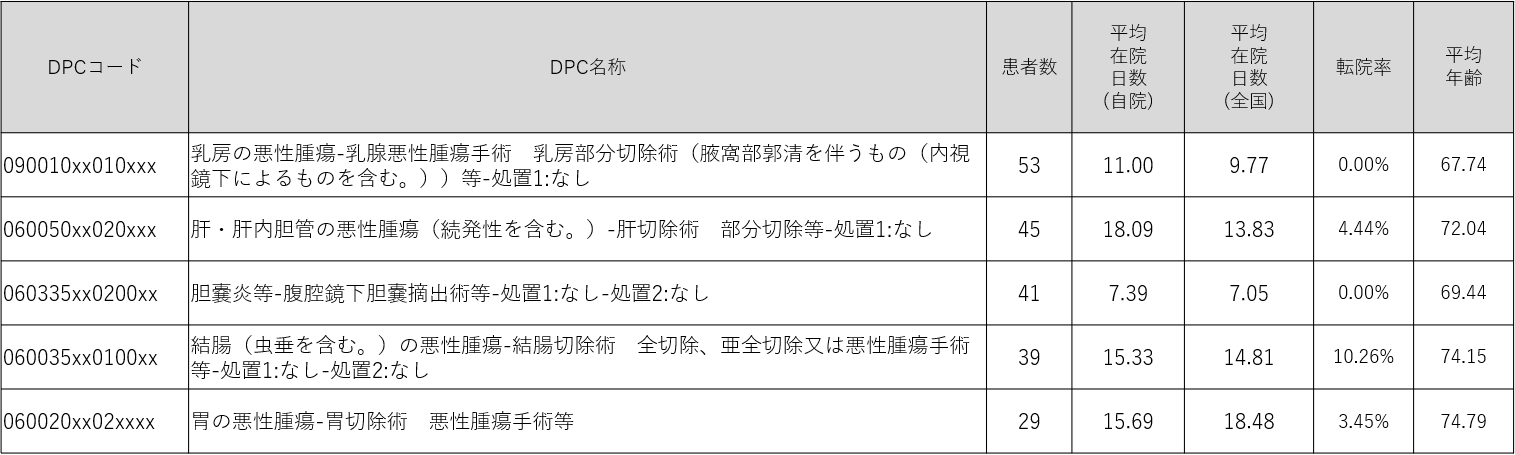

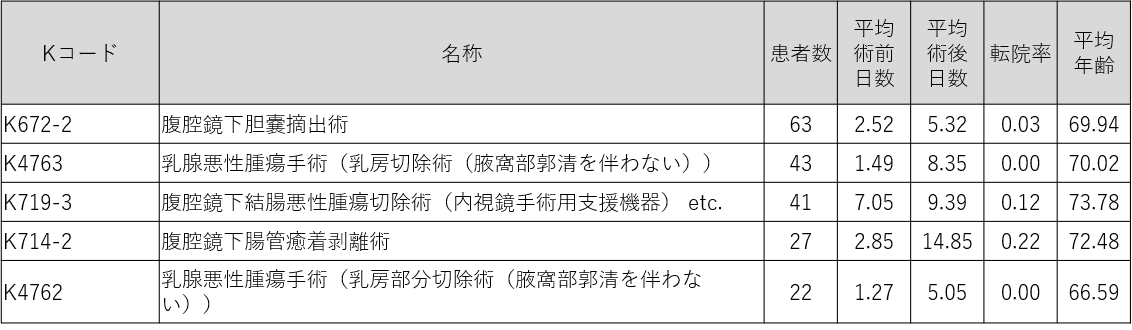

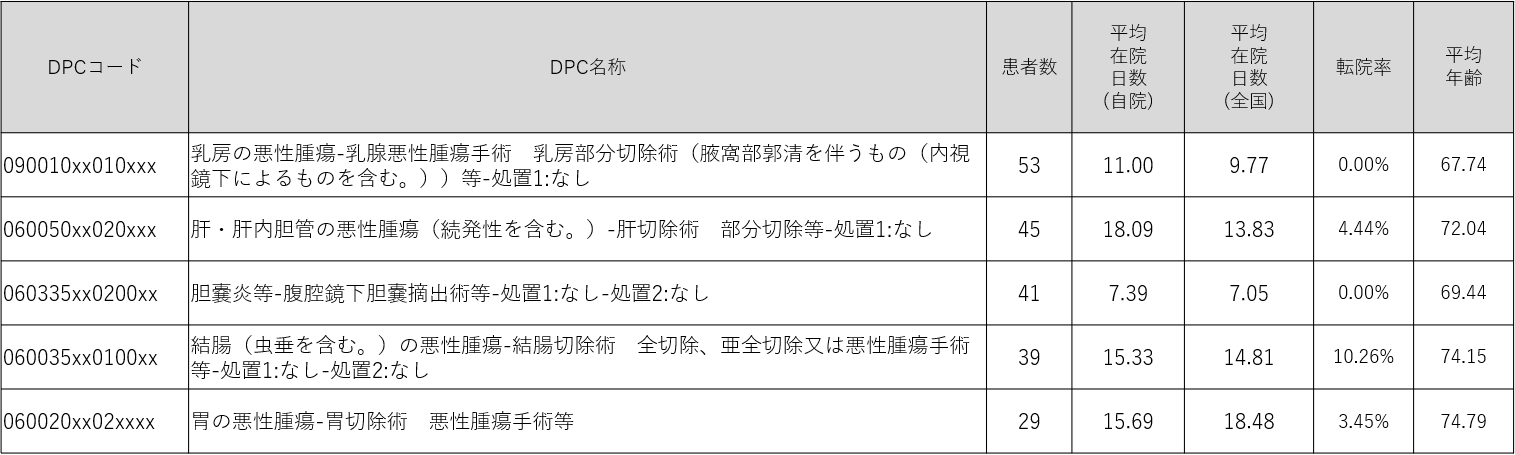

■一般・消化器外科

| 一般・消化器外科では、悪性腫瘍(食道癌、胃癌、大腸癌、肝臓癌、膵臓癌、乳癌など)から良性疾患(胆石症、鼡径ヘルニアなど)、さらに腹部外傷まで診療しています。昨年は患者数が多い順に乳癌、肝癌、胆石性胆嚢炎、大腸癌、胃癌の患者さんの入院診療を行っており、幅広い診療が特徴です。平均在院日数に関して、昨年は肝臓癌手術は全国平均より長いのですが、その他は概ね全国平均と同等かやや短いという結果です。患者さんの高齢化や地域の特性も考慮しつつ、個々の患者さんにベストとなる対応を心掛けています。また、当科では消化器悪性疾患と乳房悪性疾患に対して外科手術を中心に診療を行っていますが、癌の進行度に応じて内科(腫瘍内科、肝臓内科)や放射線科と連携して集学的治療を行っているのが特徴です。 |

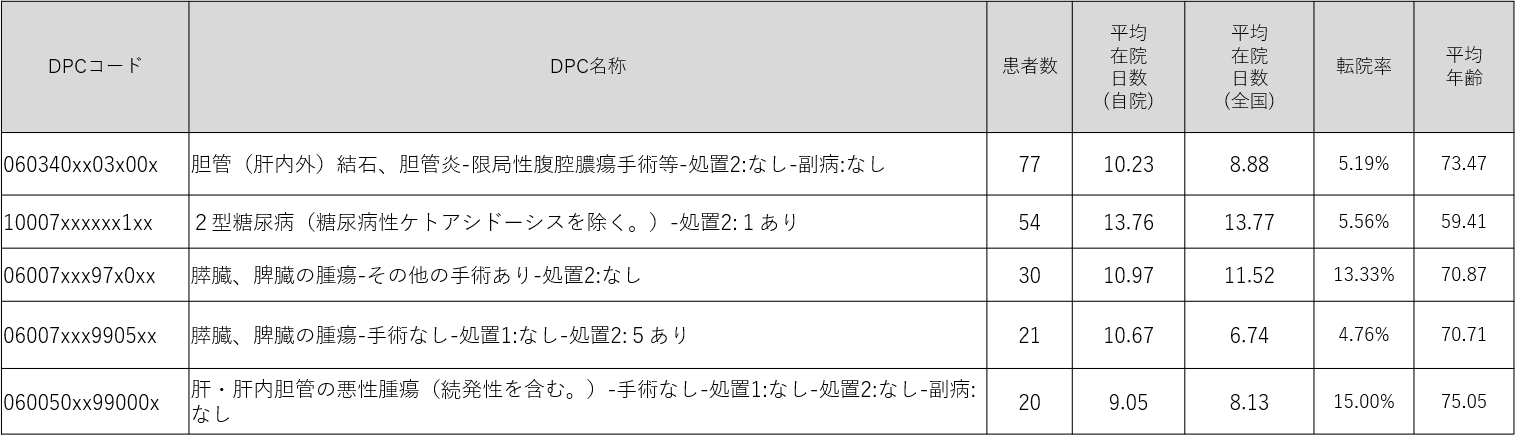

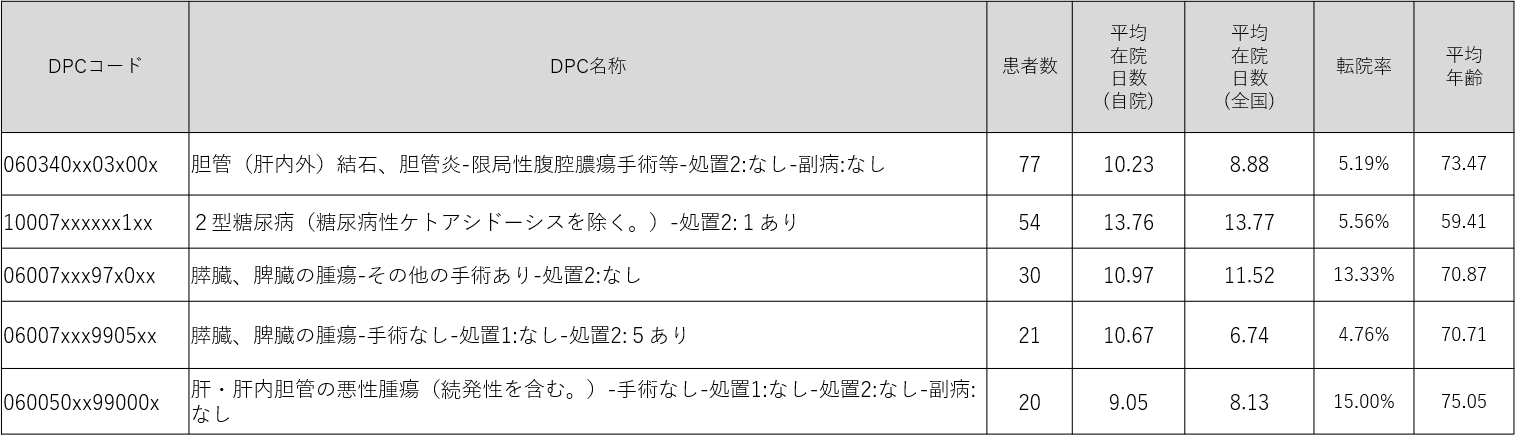

■肝臓・糖尿病・内分泌内科

| 当科では、肝胆膵領域の悪性疾患、良性疾患および代謝、内分泌疾患を所管しています。胆道領域の感染症や悪性腫瘍による胆道狭窄への内視鏡的治療、各領域の悪性腫瘍の化学療法の導入・精密検査・局所治療を実施しています。平均在院日数は全国平均と比較して同程度と考えられます。2型糖尿病については、血糖マネジメント、合併症評価、糖尿病に対する理解を深めることを目的に約2週間の糖尿病教育入院を行っています。一般的にはインスリンを用い血糖コントロールを改善することで糖毒性解除を行い、県内医療機関の旗手として、患者さん個々の病態、合併症に応じて強化インスリン療法やGLP-1受容体作動薬を積極的に治療に導入しています。簡易血糖測定器や持続血糖測定器を用いて血糖の経過を評価し、治療を定めていきます。糖尿病合併症の種類や程度に応じて適宜他科と連携し評価および治療介入を行っています。患者教育については、看護師、管理栄養士、薬剤師、臨床心理士等とともにチーム医療を実践し、精神疾患併存糖尿病や高齢者糖尿病に対しては、退院調整看護師、ソーシャルワーカーと一緒に在宅医療支援を行っています。 |

■血液・腫瘍内科

・びまん性大細胞型B細胞リンパ腫では、リツキシマブやポラツズマブ併用多剤併用療法(R-CHOP療法やPola-R-CHOPなど)を入院にて導入しています。多くの場合は、2コース目以降を外来通院および外来化学療法室にて継続しています。

・若年者でびまん性大細胞型B細胞リンパ腫が再発した場合は、自家造血幹細胞移植を行います。リンパ節病変が大きい場合は、化学療法後に放射線治療を追加する場合があります。 |

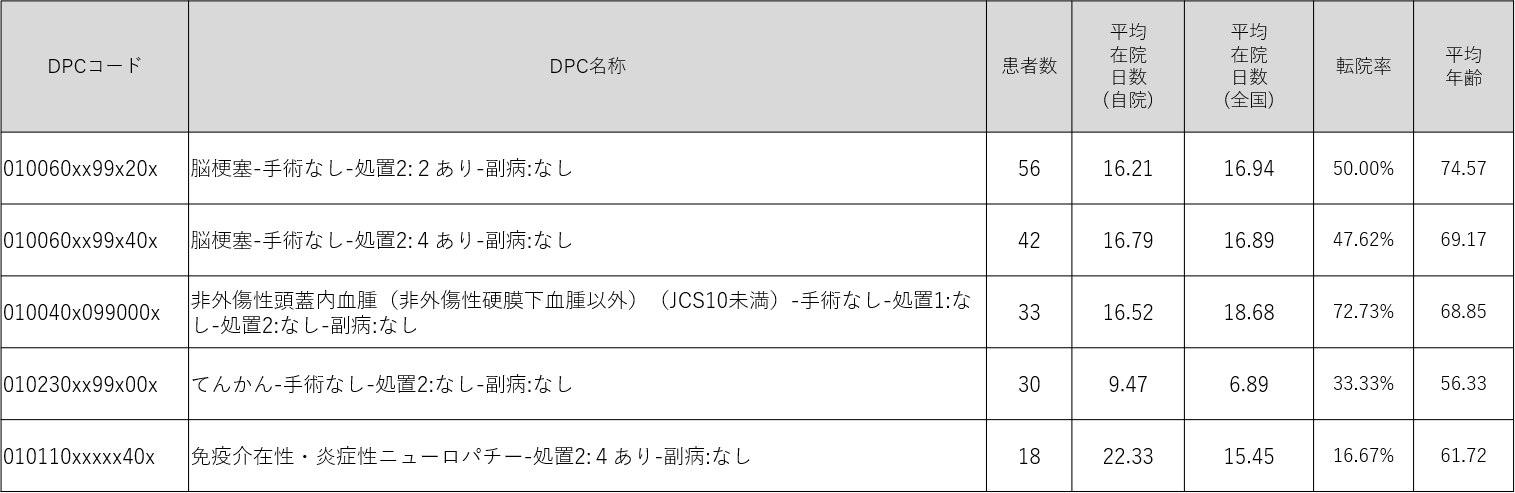

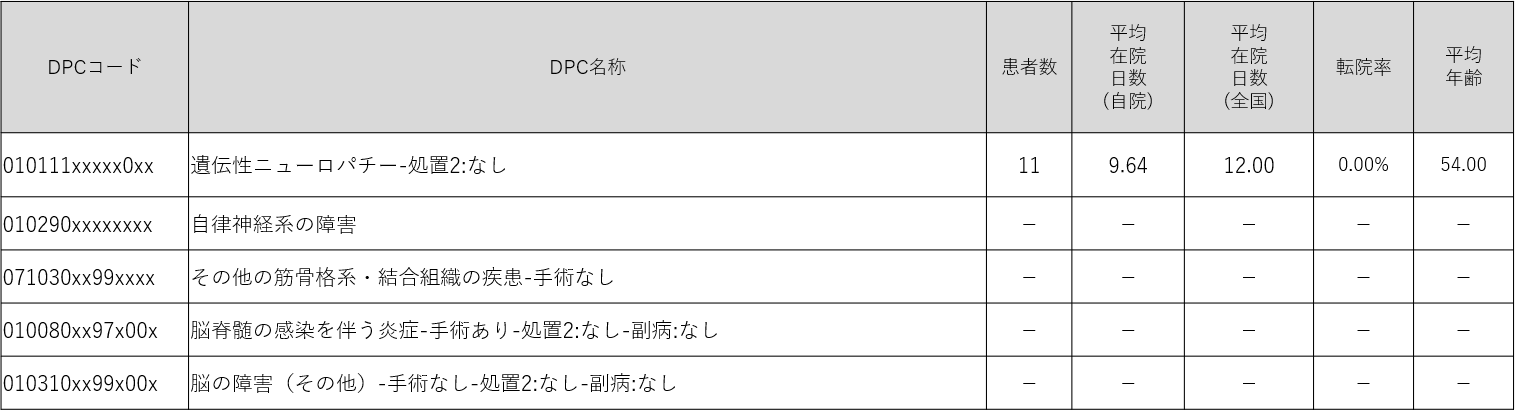

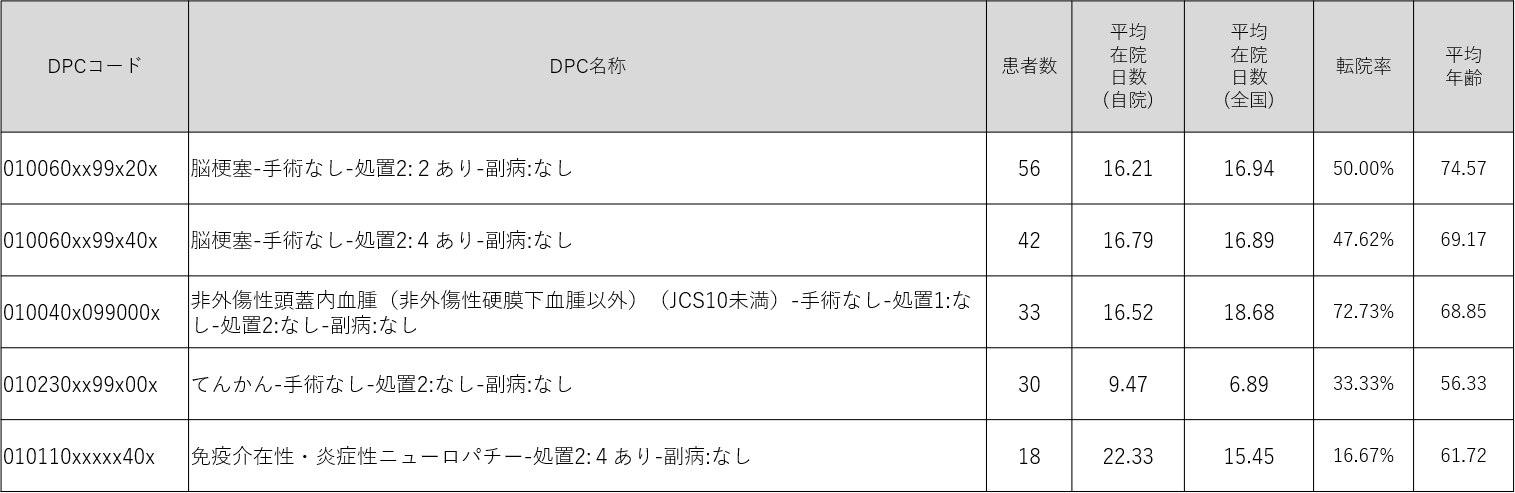

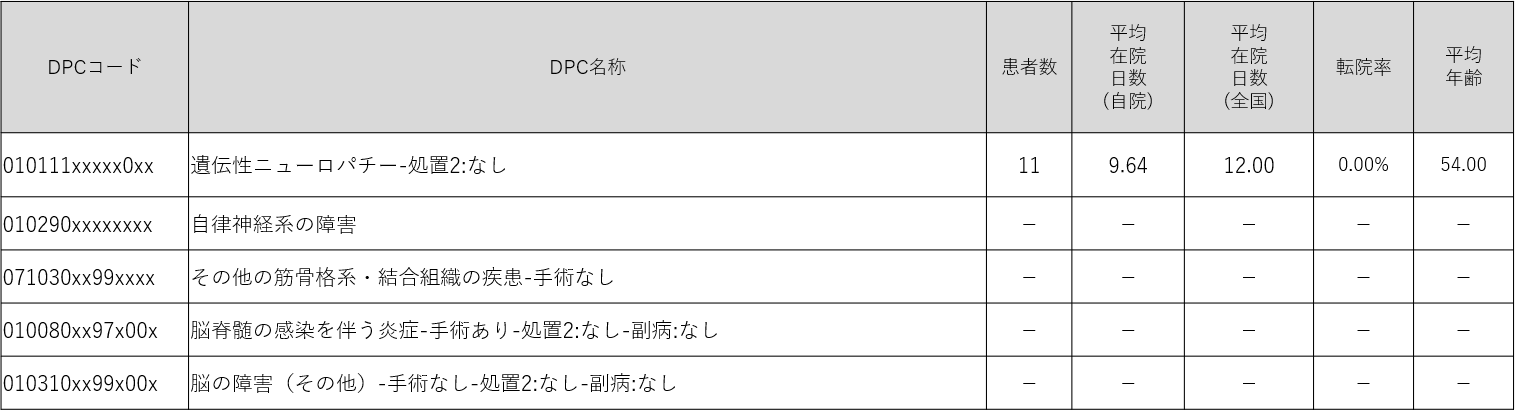

■脳神経内科

| 当院では脳卒中(脳梗塞、脳出血、一過性脳虚血発作)やてんかんなどの神経救急疾患が多く、またそれに次いで免疫疾患による末梢神経障害の患者さんが多く入院しています。特に脳卒中は多く、入院患者の半数を占め、またその中でも脳梗塞が半数以上を占めています。脳梗塞に関しては、早期治療による予後改善に向けて救急隊や当院救急部、脳神経外科、放射線科と協力し、血栓溶解療法や血栓回収術などの積極的な治療を行えるよう取り組んでいます。また、早期からのリハビリテーションも行っています。免疫疾患による末梢神経障害に対しても神経伝導検査やエコーなどの生理検査を用いて診断を行い、免疫グロブリン製剤での治療を行っています。 |

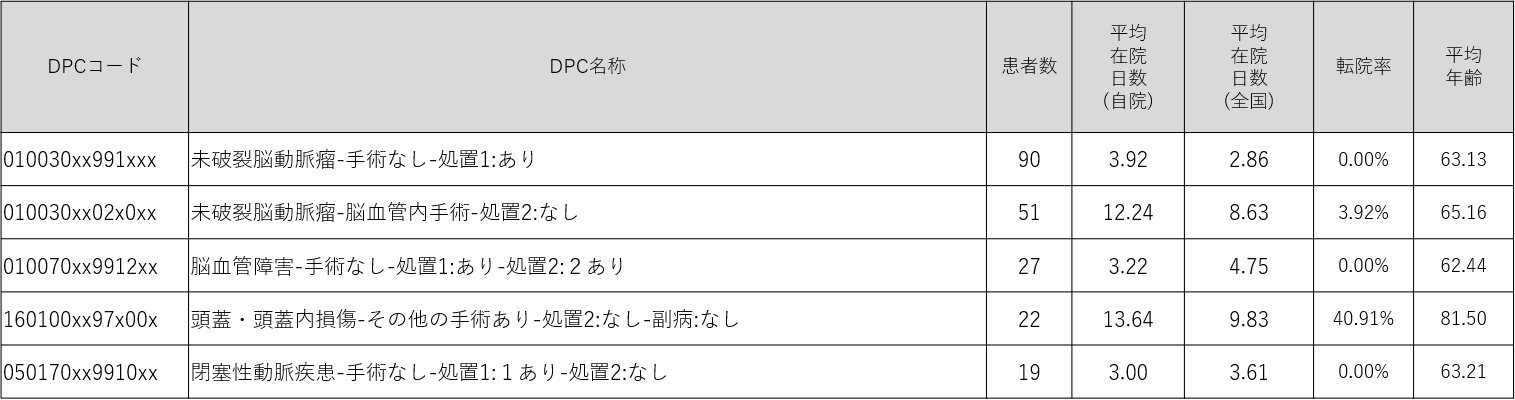

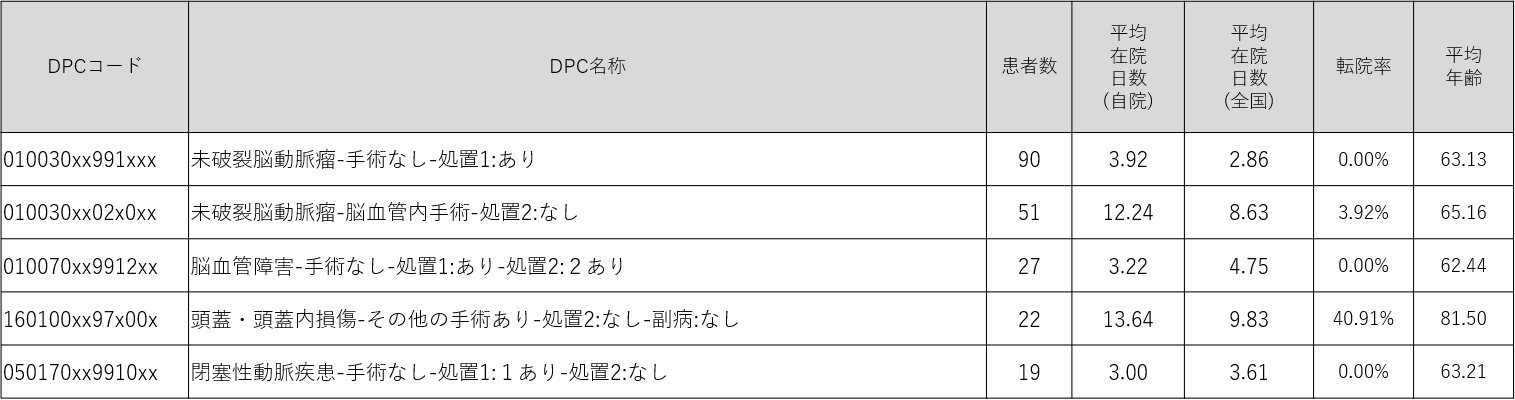

■脳神経外科

脳神経外科の入院で1、5番目に多いのは脳動脈瘤に対する検査(脳血管造影検査)のための入院となっています。脳動脈瘤とは脳の血管に膨らみができる病気で、これが破裂するとくも膜下出血を起こしてしまいます。脳動脈瘤があればすぐ手術をしなければならないというものではなく、大きさ、形状、患者さんの持病などを総合的に判断し、破裂の危険性と手術のリスクを正確に判断して、破裂する前に手術を行うべきかどうか治療方針を判断しています。また、治療を行った方の治療後の経過を確認するための検査としても行っています。

次いで、未破裂(出血を起こしていない)脳動脈瘤の脳血管内手術のための入院です。足の付け根の血管や肘の血管などからカテーテルという管を脳の血管まで通して、そこから病変を治療する手術です。

3番目は、頸動脈狭窄症の治療適応や方法を検討するための検査入院となっています。動脈瘤と同様にカテーテルを使用した検査や頸動脈が狭くなることによって脳の血流がどの程度低下しているかなどを調べる検査のための入院です。

4番目は、慢性硬膜下血腫に対する手術のための入院です。高齢の患者さんが軽微な外傷を負った後、ゆっくりと血腫が貯留し、1~2ヵ月後に歩行障害や認知症様の症状が出現する病気です。緊急手術をすることが多いのですが、症状は術後早期に改善することが多く、6割近くの患者さんが自宅に退院可能となっています。 |

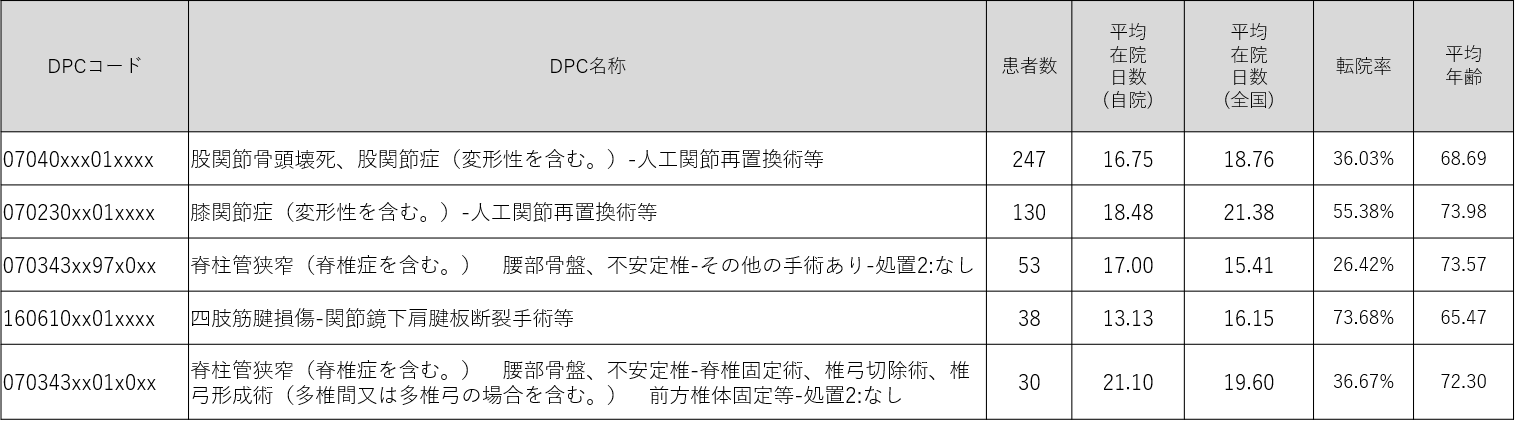

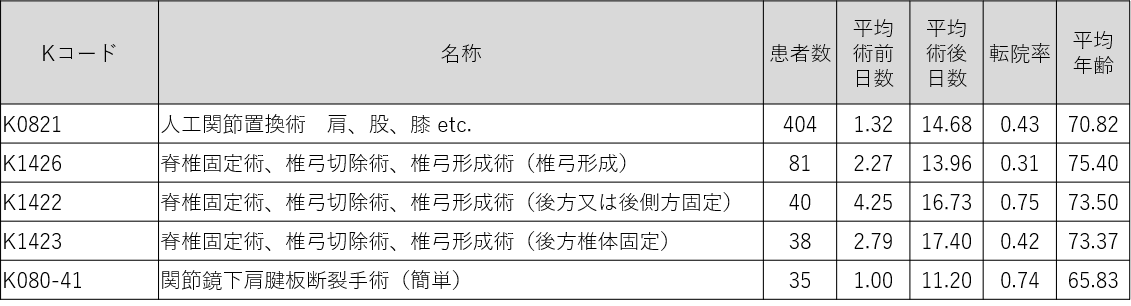

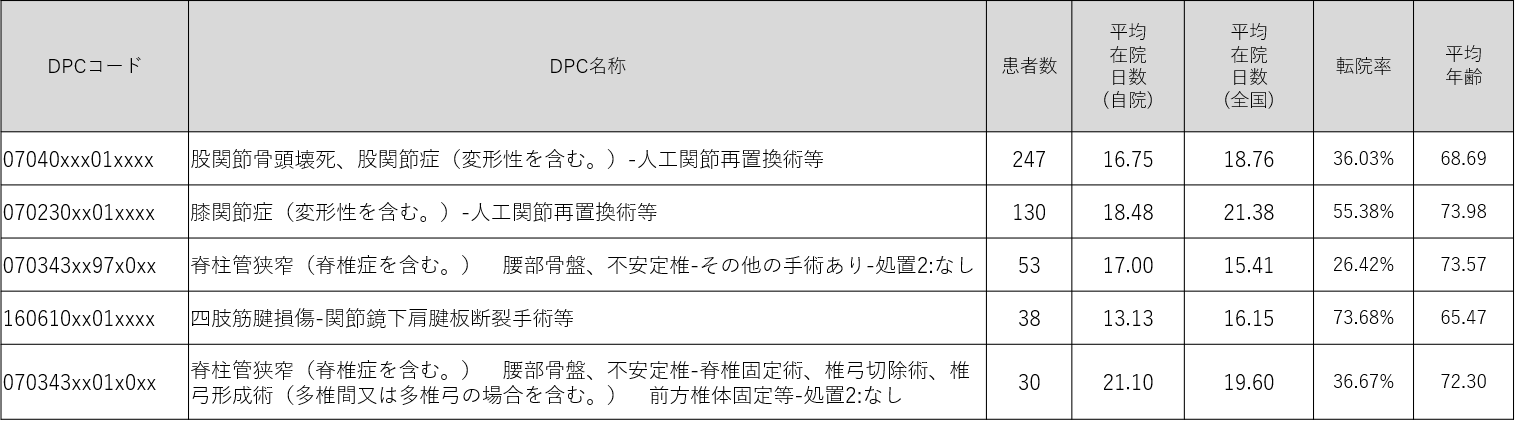

■整形外科

1,2:高度医療を提供する関節外科センターとして全国から難治症例を受け入れ、全国でもトッ プクラスの人工関節置換術件数を有しています。また、他院で術後の症例についても様々な治療法をご提示しています。

3,5:脊椎脊髄外科指導医3名とスタッフ1名で頸椎から骨盤まで幅広い脊椎手術を実施し、高齢者や手術・麻酔自体がリスクとなり得る症例に対する手術例も年々増加しています。高侵襲の手術を安全に行うことはもちろんですが、より侵襲を低減して高い治療効果が得られるよう様々な手術方法を組み合わせて行っています。

4:肩関節領域ではなるべく自分の関節が温存できるよう腱板を修復する腱板断裂手術を行っています。侵襲を抑えられるよう関節鏡を用いた手術を選択しています。 |

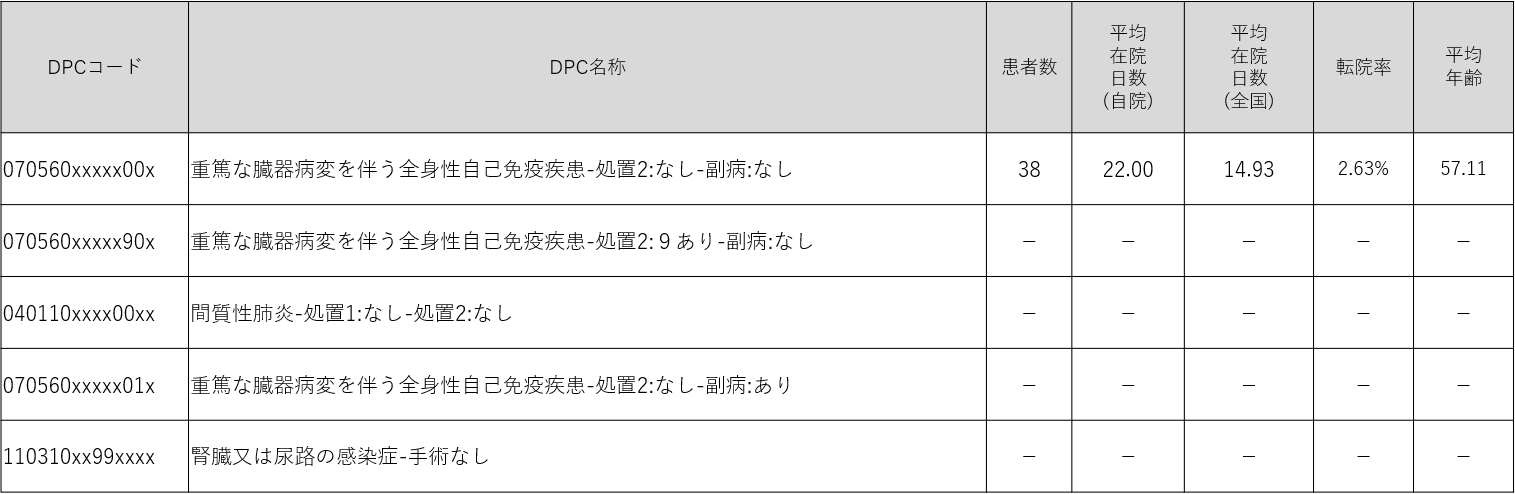

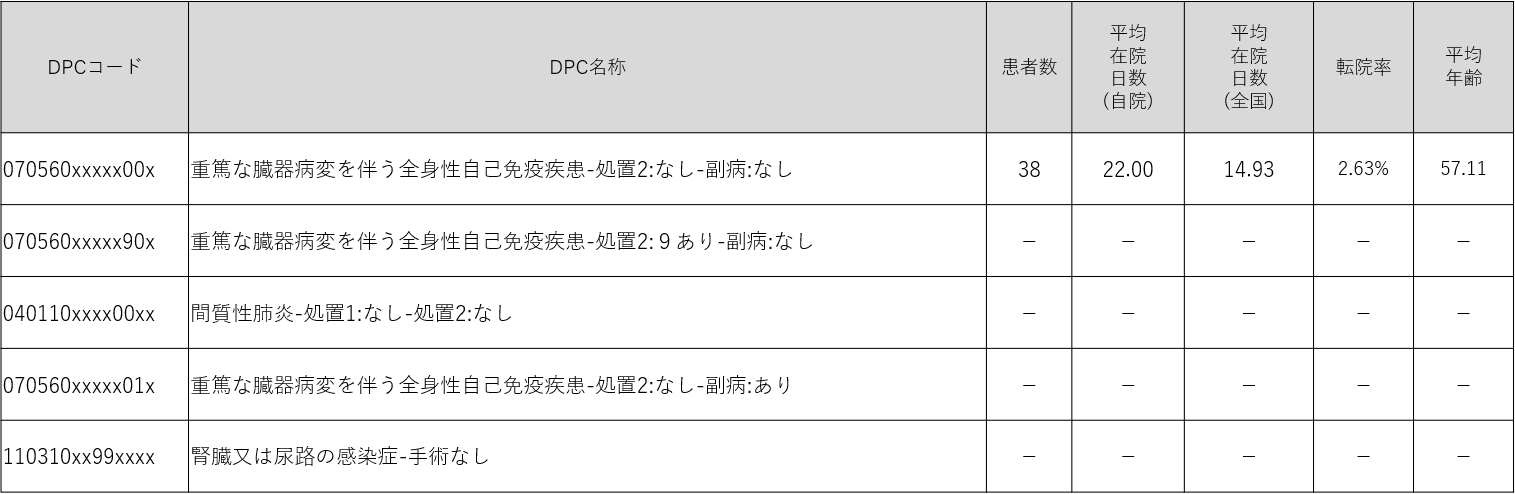

■膠原病・リウマチ内科

| 全身性エリテマトーデス(SLE)、全身性強皮症、多発性筋炎・皮膚筋炎、血管炎症候群などの膠原病疾患が最も多い疾患です。発症時および再燃時には診断と活動性評価を行い、寛解導入の治療としては副腎皮質ステロイド剤、免疫抑制剤や生物学的製剤などの投与を行います。急性期の加療後に退院または転院を行いますが、近年患者さんの高齢化により治療が難渋したり、合併症や身体機能低下により平均在院日数の短縮が難しいのが現状です。メディカルソーシャルワーカーや支援施設との連携を強化して短縮できるように努力しています。 |

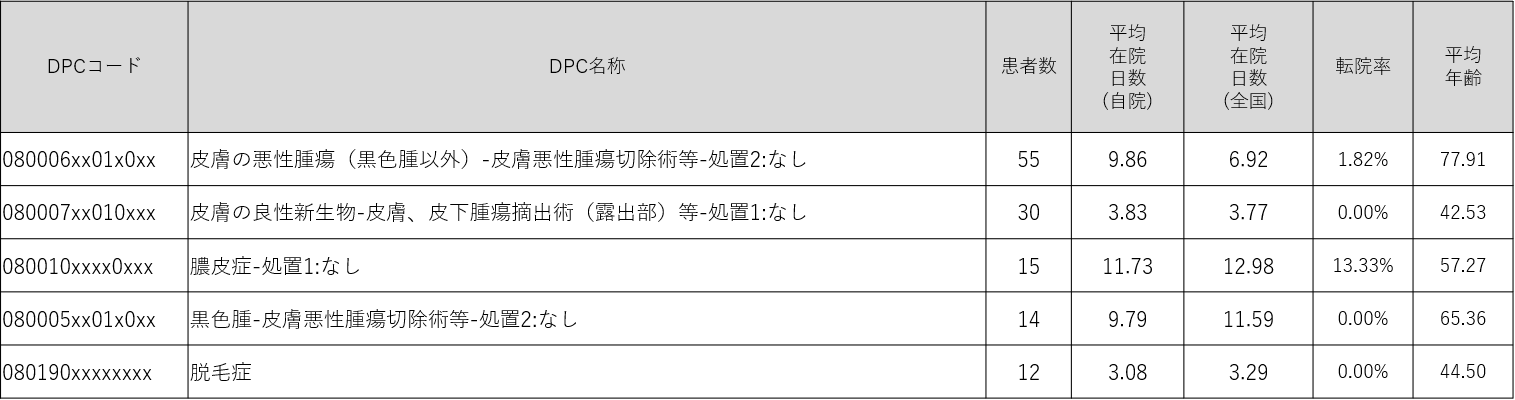

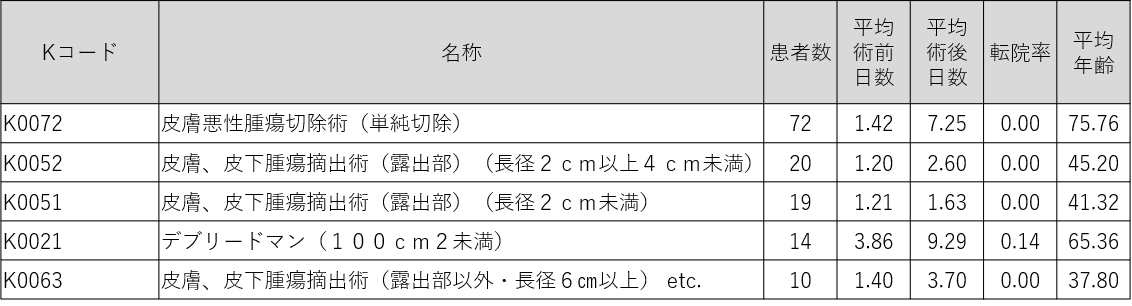

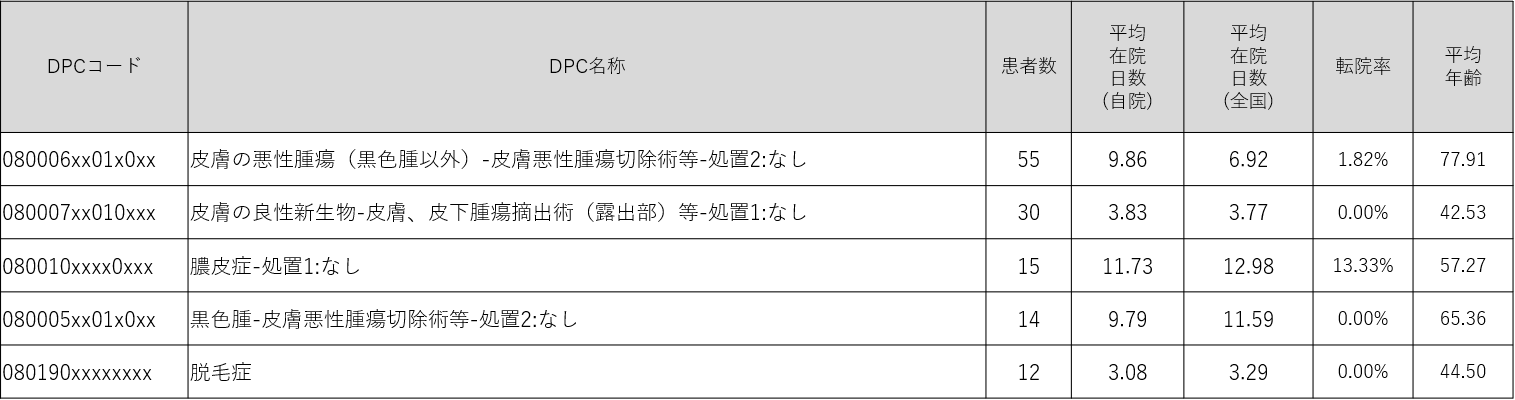

■皮膚科

| 皮膚悪性腫瘍の患者さんを多く治療しています。さらに、皮膚良性腫瘍や皮膚感染症、円形脱毛症などの治療も行っています。 |

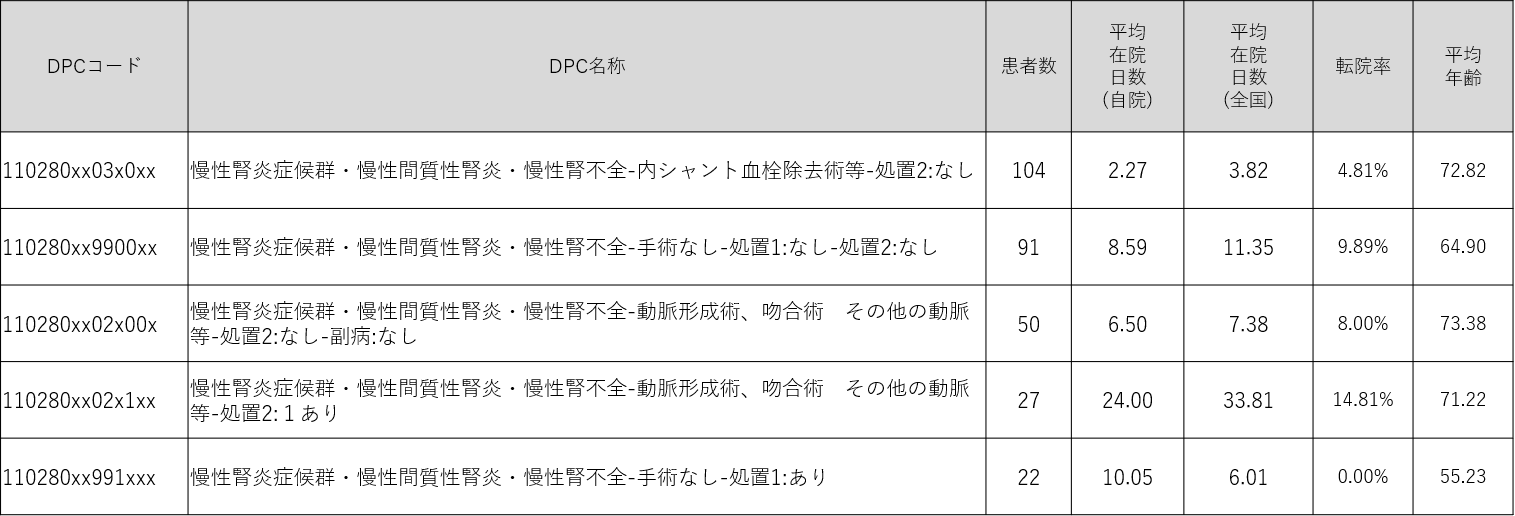

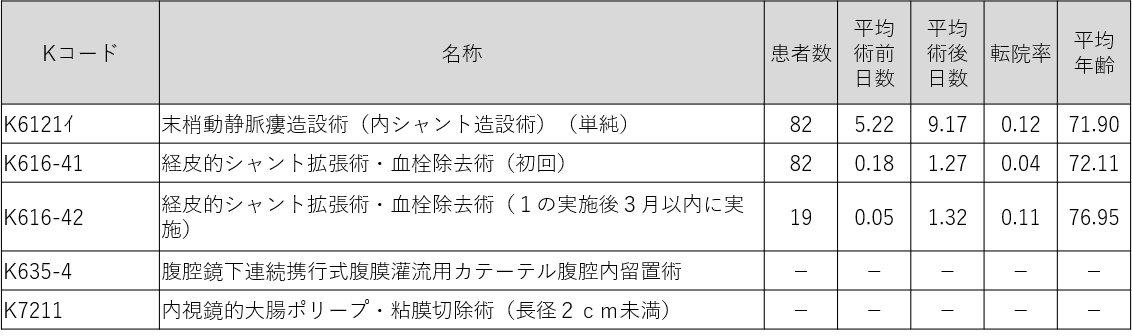

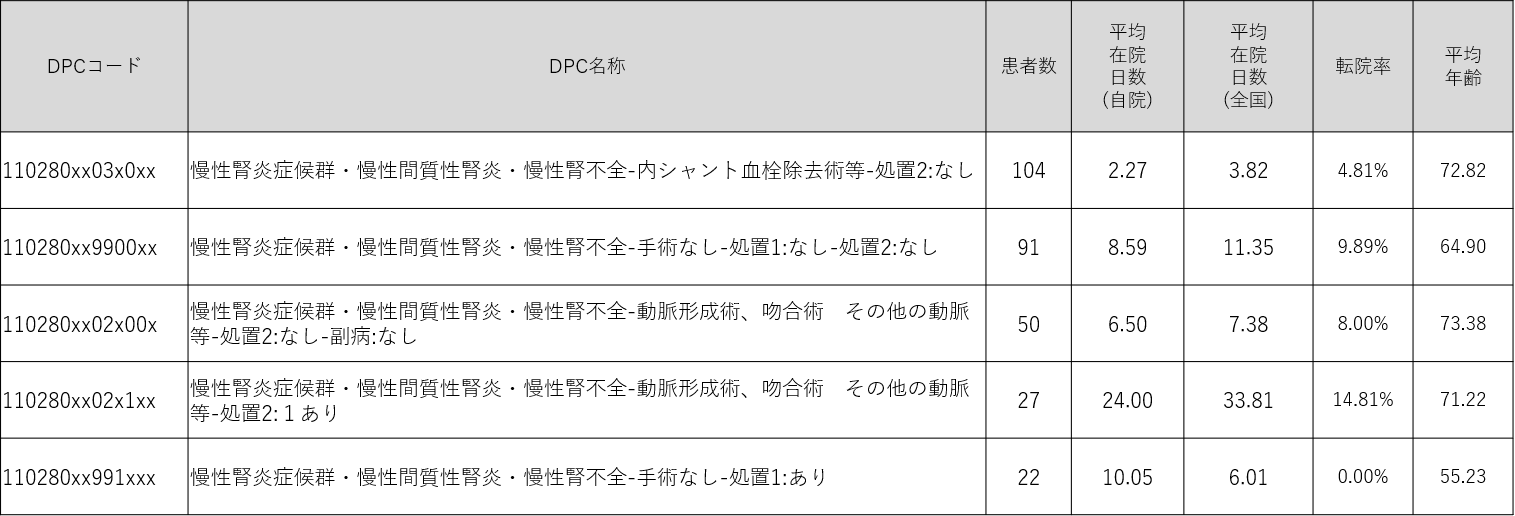

■腎臓内科

| 当科は佐賀県の腎疾患を担う診療科として、糖尿病性腎症、慢性糸球体腎炎、腎硬化症などをはじめとする進行性腎障害が疑われる症例に対して、速やかな入院下での、徹底した食事・生活指導、処方調整を行っています。またIgA腎症やネフローゼ症候群など、その診断のために危険性と高度の診断技術を要する疾患を一手に受け入れ、最良の治療へと導くことで、慢性腎臓病から末期腎不全への進行を可能な限り抑え、あるいは遅らせることを目指して、日々診療に取り組んでいます。末期腎不全状態に至った患者さんへは、個々人に応じた最良の対応(血液・腹膜透析、在宅透析、腎移植そして保存的腎臓療法)の選択を提示し、医療者ー患者間での共同的意思決定に基づいた最適な治療を提供しています。 |

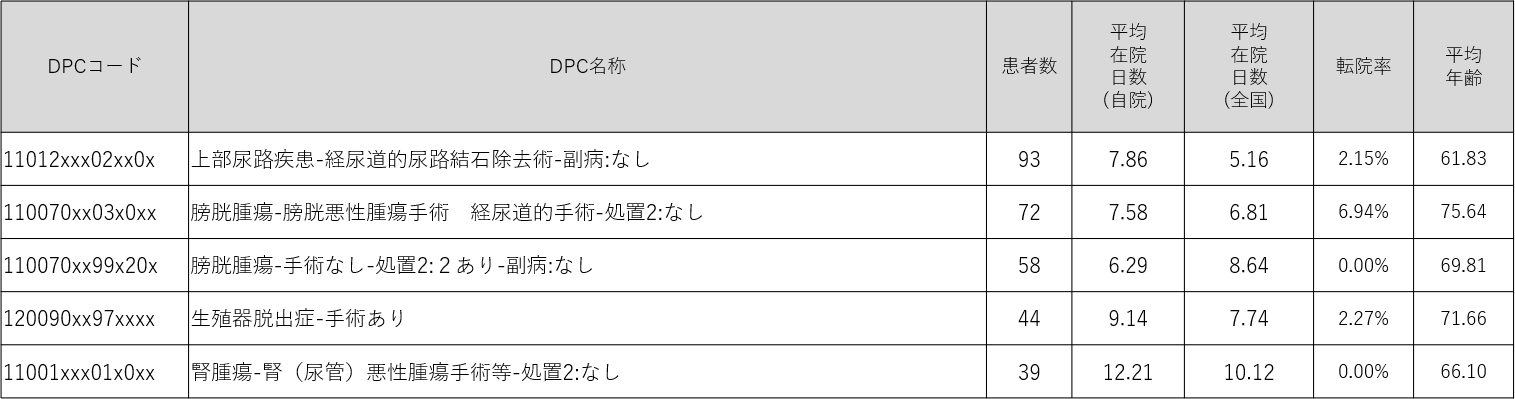

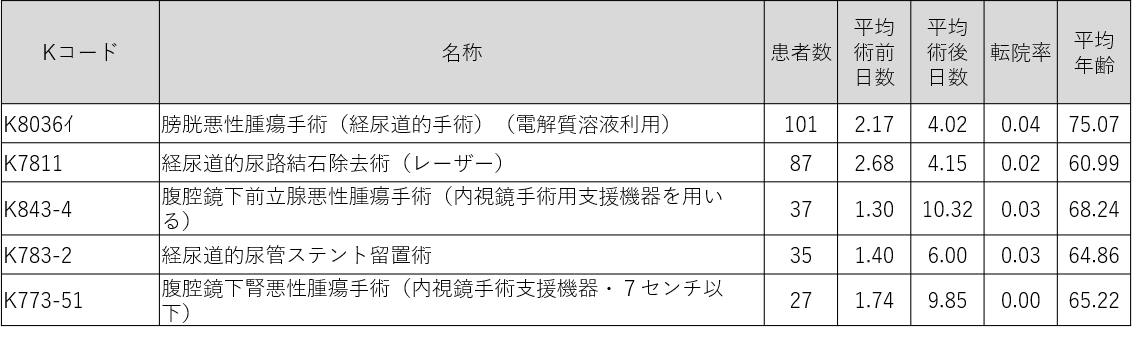

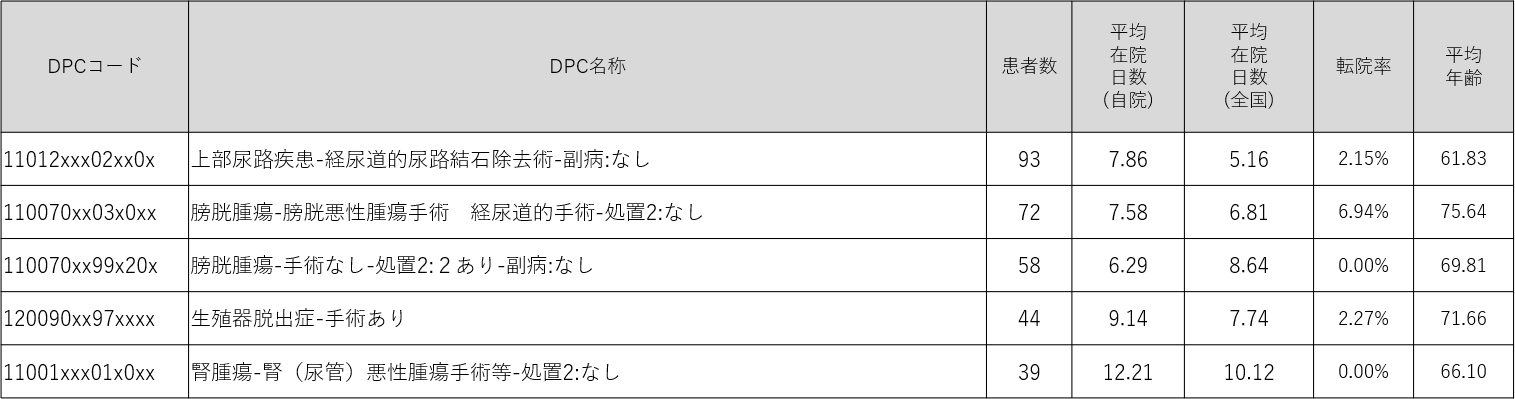

■泌尿器科

尿路結石症は、疼痛や尿路感染症、腎機能障害を惹起し、メタボリック症候群や排尿障害などが原因となります。当院では、冠動脈疾患や脳血管障害、先天性尿路奇形等の基礎疾患を有する患者さんに対しても、他科と連携しながら治療を行っています。

女性の骨盤臓器脱や尿失禁に対する保存的治療および外科的治療も行っており、生活の質(QOL)の改善に取り組んでいます。

膀胱癌、腎細胞癌、前立腺癌などの泌尿器悪性腫瘍は、高齢化とメタボ化によって、近年増加傾向です。当院では、早期癌から進行癌に至るまで、手術や放射線治療の急性期管理を行っています。抗癌剤治療については、患者さんが自宅での生活を送りながら治療ができるよう外来化学療法を積極的に行っています。 |

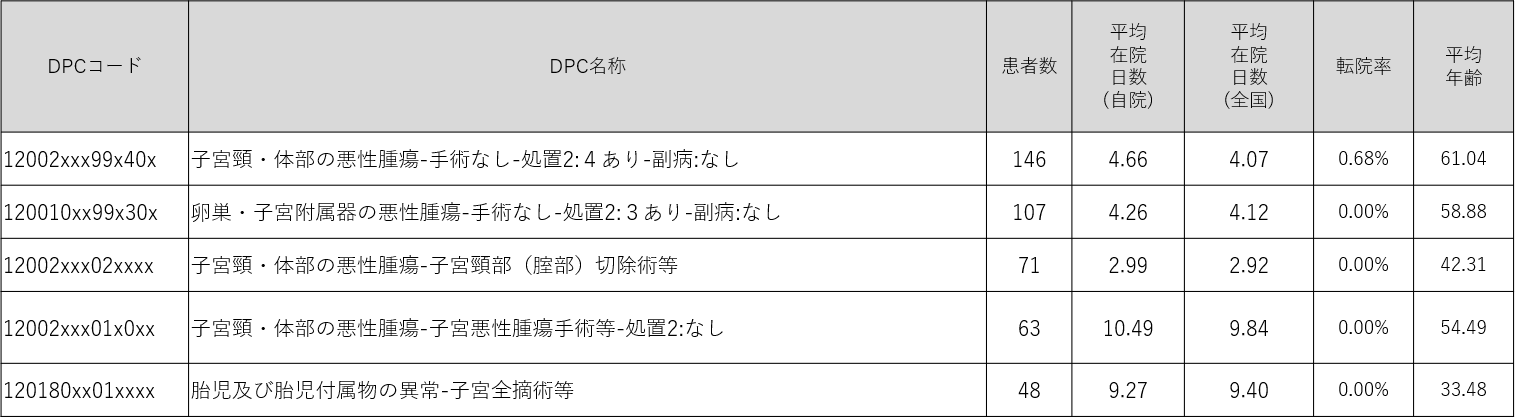

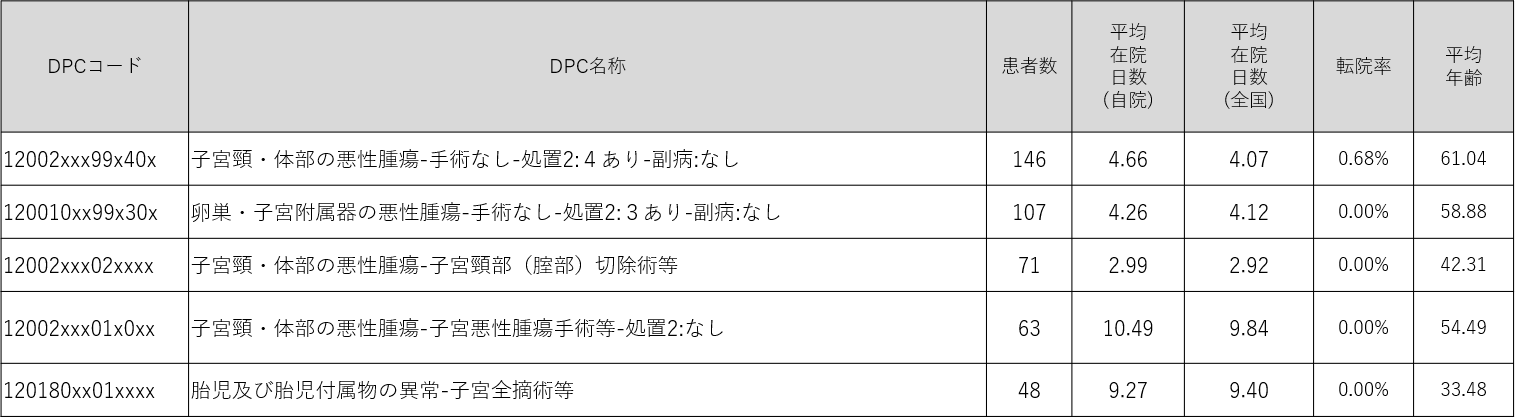

■産科婦人科

1.子宮体癌、子宮頸癌に対する化学療法目的の入院です。進行症例、手術不能症例や再発症例では化学療法を必要とします。化学療法後に手術を行う症例もあります。

2.卵巣癌に対する化学療法目的の入院です。手術不能症例・進行症例に加え、術前化学療法、術後化学療法目的にも使用しているレジメンです。卵巣癌の罹患率は年々増加傾向にあり、症例数が増加しています。近年では外来通院での加療も増えていますが、症例に応じて高齢者などリスクの高い症例は入院で行っています。

3.子宮頸部高度異形成や上皮内癌などの前癌病変・初期病変に対しての診断・加療を目的とした手術目的の入院です。近年子宮頸癌の若年化に伴い症例数が増加しています。

4. 子宮悪性腫瘍に対する手術療法目的の入院です。当院は初期癌から進行癌まで手術が有用と考えられる症例に対しては積極的に手術を行っています。子宮体癌に対しては、腹腔鏡およびロボット支援手術も導入しています。

5.帝王切開です。予定手術だけでなく、緊急手術、超緊急手術にも対応しています。 |

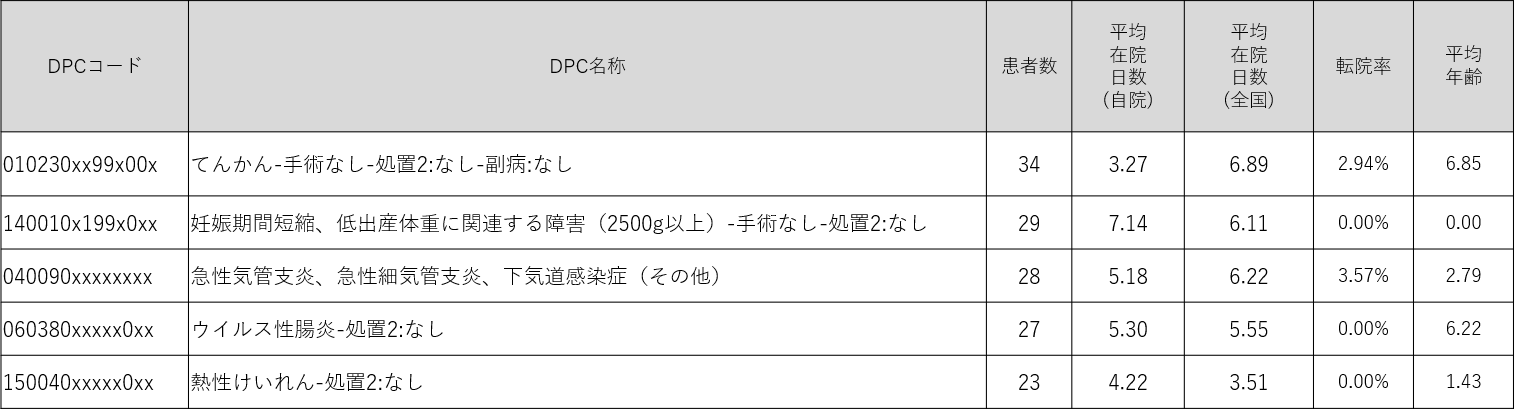

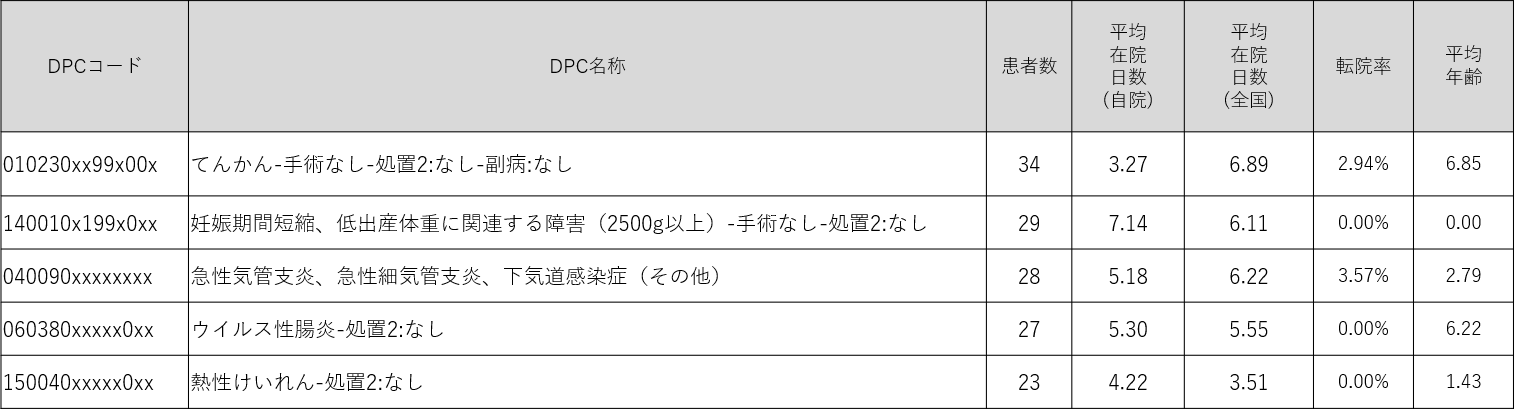

■小児科

| 例年同様、早産児、下気道感染症、てんかんの入院が多くみられました。平均在院日数は、てんかんは全国平均よりかなり短かったですが、その他は、同等かやや長めでした。 |

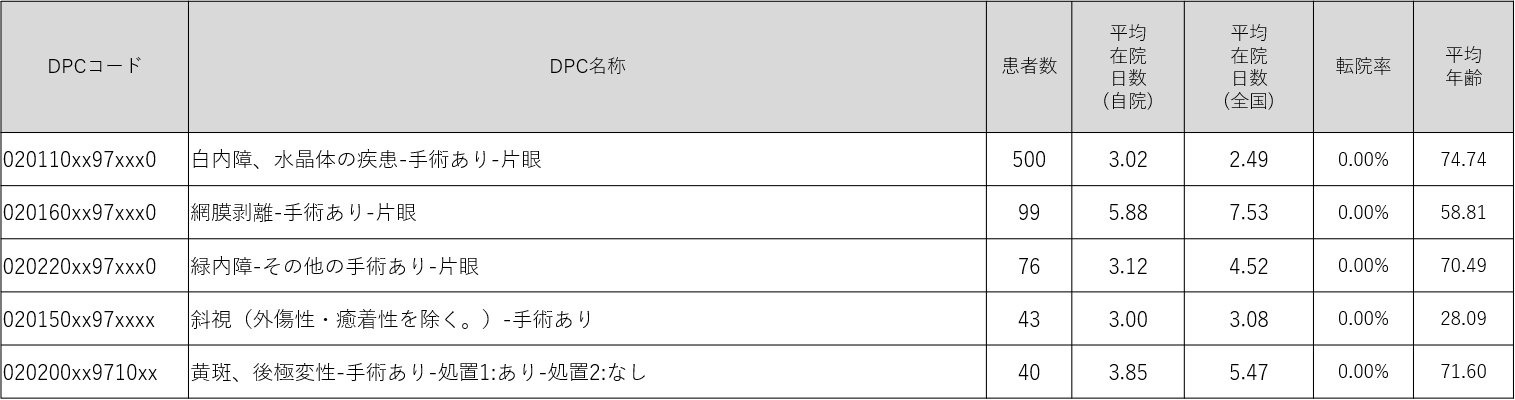

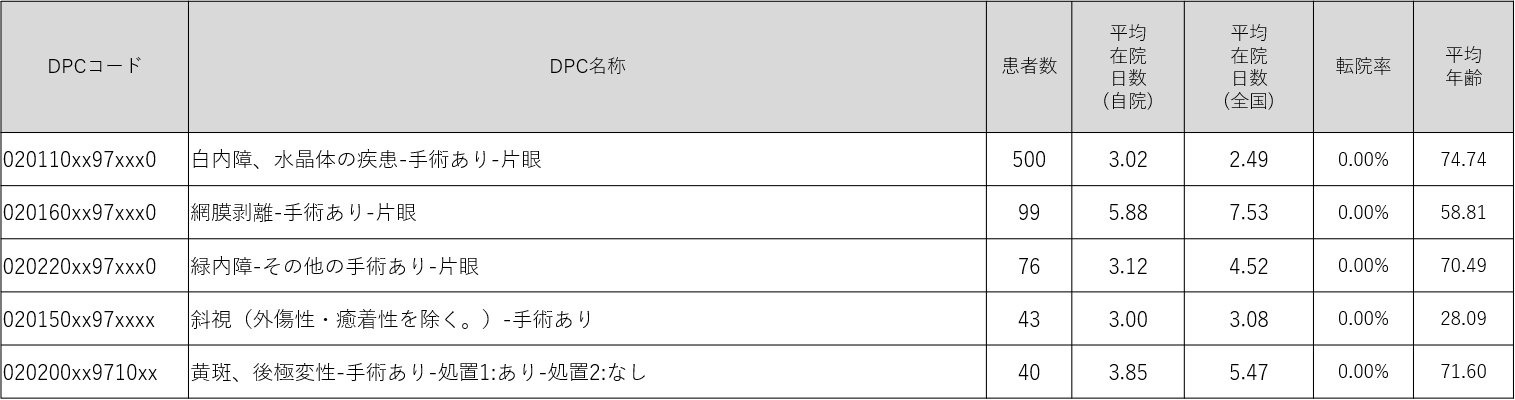

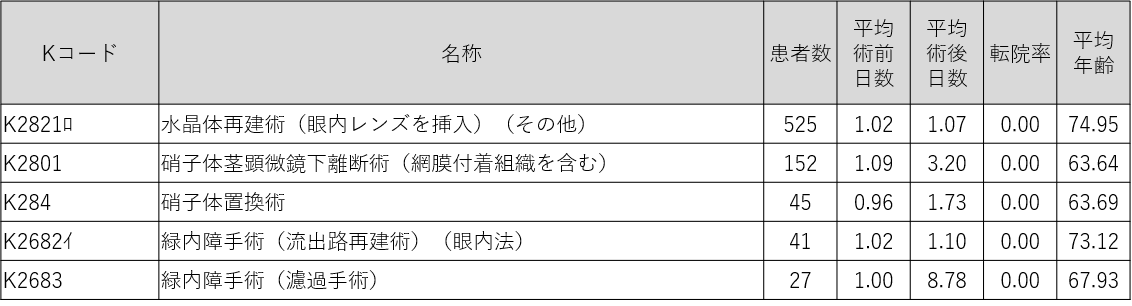

■眼科

白内障は、一般に加齢によりすべてのひとが罹患する可能性のある病気です。日本では年間150万人くらいの患者さんが手術を受けています。現在は手術の技術も進歩し、侵襲の少ない手術が短時間で施行可能ですが、大学病院で手術を行う患者さんは、高度の全身または眼合併症を伴う方や認知症を有する方も多いのが特徴です。また小児の先天白内障や併発白内障などの患者さんも大学で手術を行う場合が多いといえます。

網膜剥離は、人口約1万人に1人程度の割合で発症する可能性が有り、治療が遅れると失明に至る重篤な眼科疾患で、治療には可及的に早急の手術を行います。

緑内障は日本での失明原因が第1位の疾患です。初期には点眼を中心に眼圧を降下させる治療が行われていますが、薬物による眼圧のコントロール不良例については手術治療が行われます。

視線のずれで両眼でうまくものを見ることの出来ない状態を斜視といいます。特に小児では時に内斜視や外斜視などが生じることがあります。先ずは眼鏡での治療を行いますが、ずれの矯正が不十分な場合は手術を行います。

黄斑疾患のうち黄斑円孔や黄斑上膜などは手術治療による根治が可能な代表的な疾患です。そのため積極的に手術加療を行っています。また加齢黄斑変性に伴う出血などにも手術が行われることがあります。 |

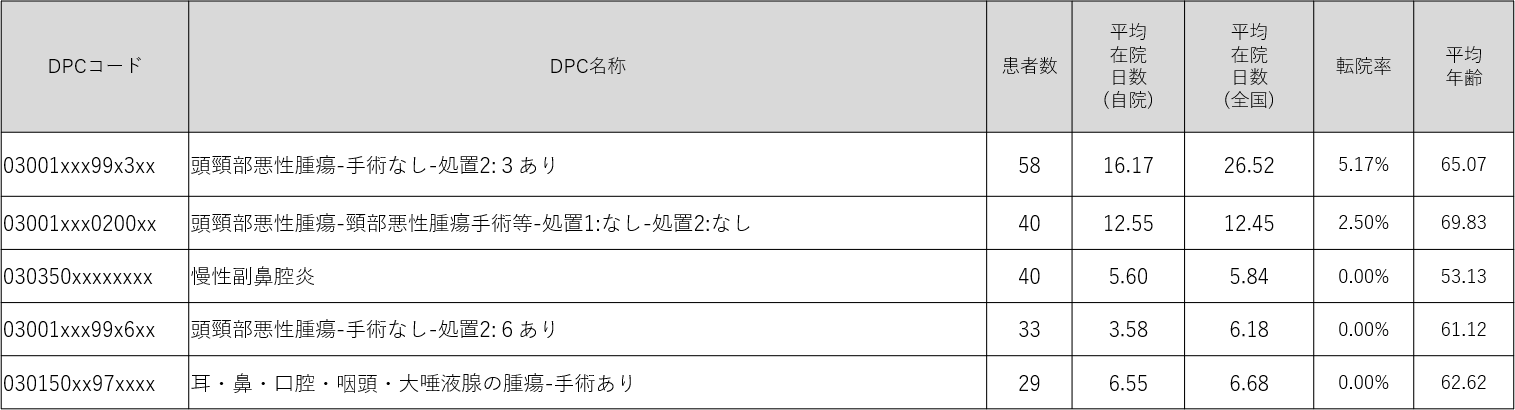

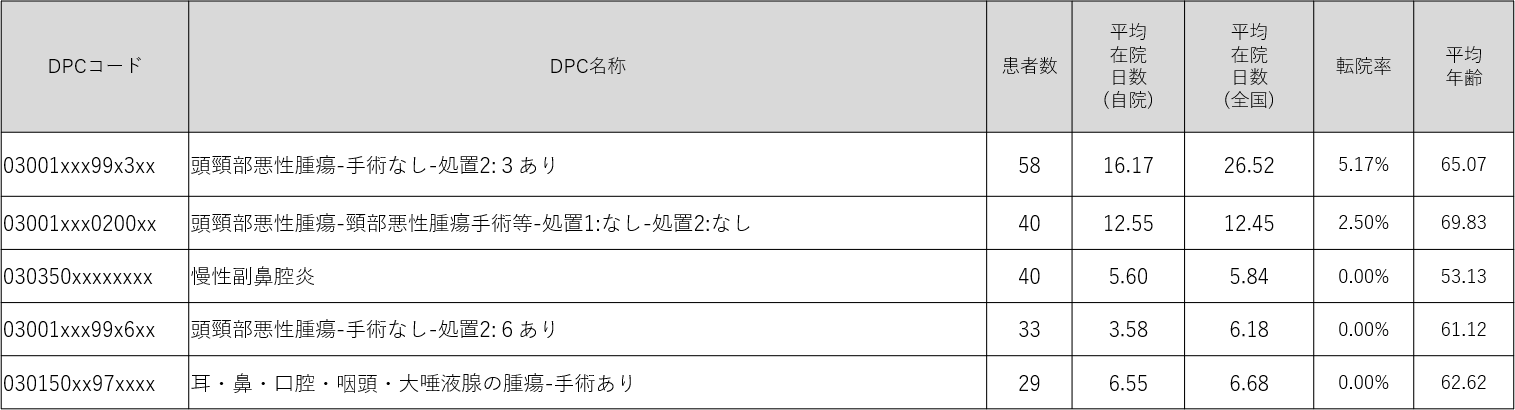

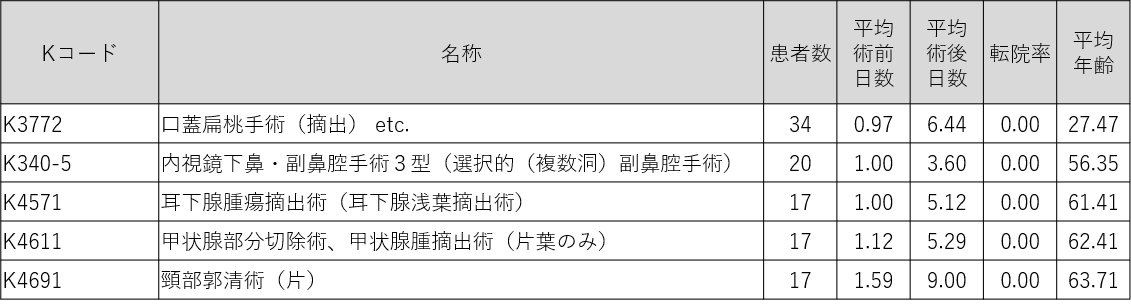

■耳鼻咽喉科・頭頸部外科

| のど、口、鼻、顔面・頸部などの頭頸部に発生する悪性腫瘍(頭頸部癌)を中心に診療を行っています。この領域にはことばを話す・聞く、味わって食べる・飲みこむ、香るなどの、コミュニケーションや人間らしい生活に必要な機能がつまっており、こうした機能をなるべく温存して頭頸部癌を根治させるために、最新の機能保存手術や放射線治療、薬物療法に取り組んでいます。必要があれば拡大手術を行いますが、その際も形成外科等の他診療科とのチーム医療により、機能を再建する手術を行っています。また再発や転移をきたした頭頸部癌に対しても、免疫療法薬、分子標的薬を含む薬物療法を行っており、光免疫療法や他大学と連携したがんゲノム医療も導入しています。頭頸部良性腫瘍の治療も合併症予防のため神経刺激装置などを活用して手術を行っています。副鼻腔炎・アレルギー性鼻炎に対しては、鮮明な4K画像モニターとナビゲーションを用いた内視鏡手術を行い、良好な手術成績を挙げています。 |

■ペインクリニック・緩和ケア科

末梢神経障害性疼痛の患者さんは、他の疾患では説明がつかない、単独の神経障害による痛み症状が強い患者さんです。

または外傷や手術などの損傷に伴う神経障害など病状は多岐にわたっており、複合性局所疼痛症候群も含まれています。 |

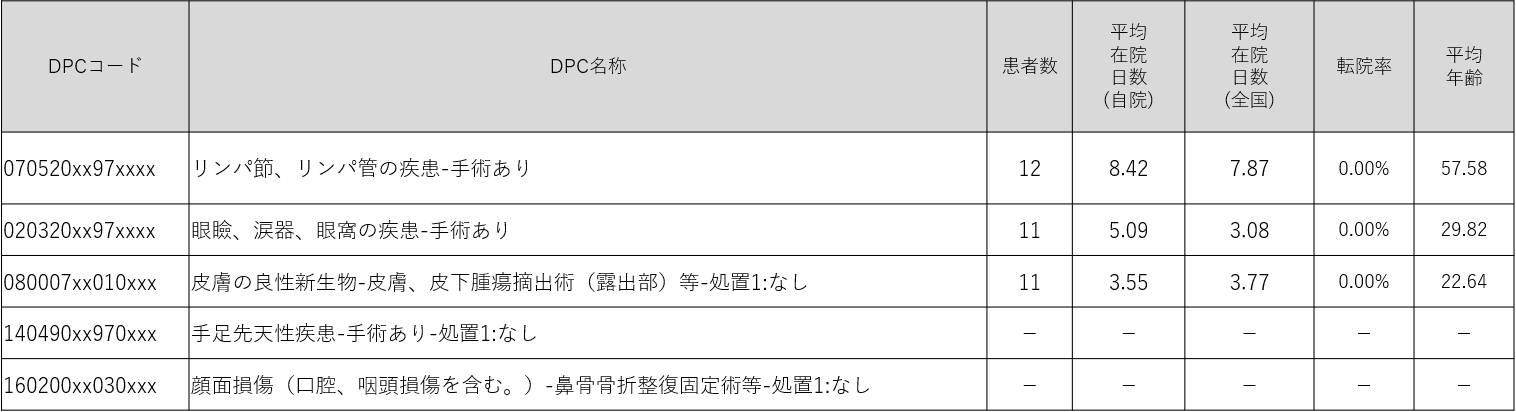

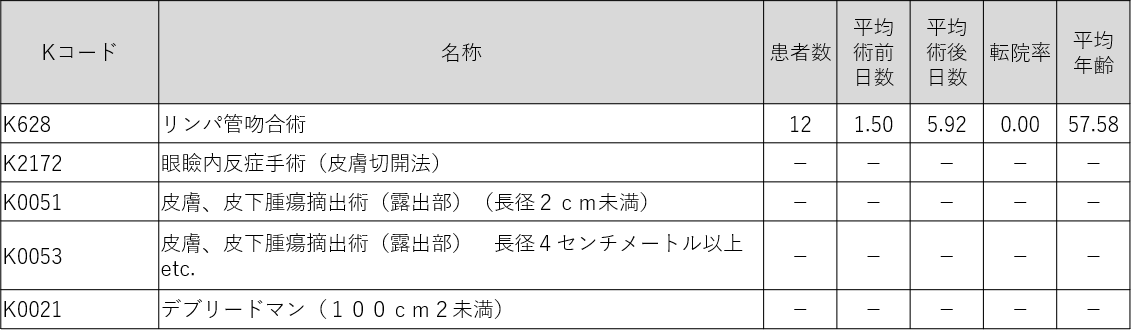

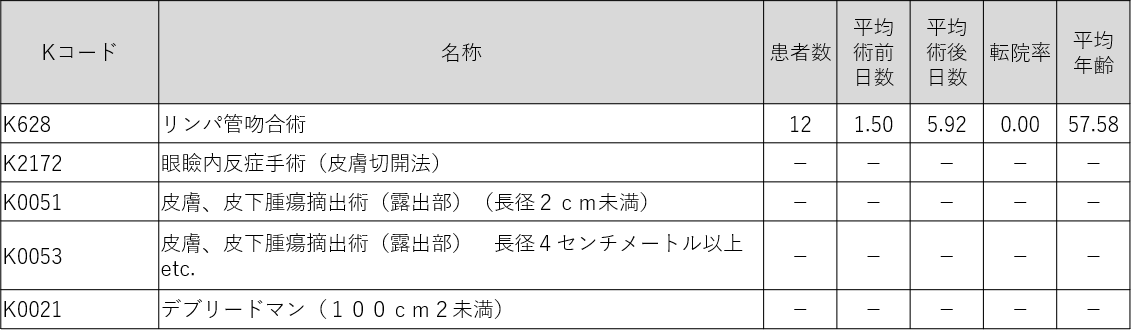

■形成外科

・リンパ浮腫に対する治療で入院する患者さんは増加傾向にあります。

・眼瞼周囲の治療は眼科からの紹介もあり増加しています。

・皮膚・皮下良性腫瘍の手術は形成外科の一般的な手術です。 |

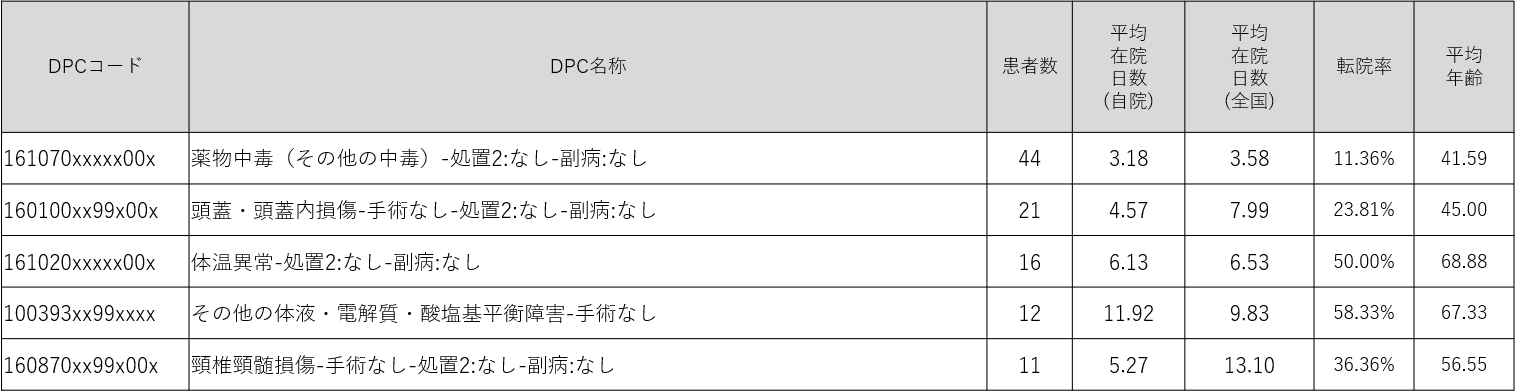

■救急科

| 県内唯一の高度救命救急センターとして体制充実を図っており、精神科との連携が必要な急性薬物中毒症例や脳神経外科との連携が必要な頭部外傷症例については集約して対応していると考えます。体温異常についても重症熱中症としての対応であったり、熱中症をきたしやすい背景がある方の総合的な加療も行える体制をとっていることなどが反映されたものであると考えます。 |

初発の5大癌のUICC病期分類別ならびに再発患者数 ファイルをダウンロード

5大癌である胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌の患者さんについて、初発でのUICC病期分類別、および再発に分けて集計しました。患者数は延患者数で、集計期間中に複数回入院して治療された場合は、回数分をかけた数で表しています。

※UICC病期分類・・・国際対がん連合(UICC)によって定められた、①原発巣の大きさと進展度(T)、②所属リンパ節への転移状況(N)、③遠隔転移の有無(M)の3つの要素によって各癌を0期(早期)~Ⅳ期(末期)の4病期(ステージ)に分類するものです。(今回0期は集計対象外です)

※「初発」とは、自施設で当該腫瘍の診断、診断と初回治療、あるいは初回治療を実施した場合を指します。

※「再発」とは、自施設・他施設を問わずに初回治療が完了した後、自施設にて診療した場合(再発の状態で紹介され治療した場合)や、治療がん寛解後に局所再発・再燃または新たな遠隔転移をきたした場合を指します。

・当院では、消化器内科や腫瘍内科、消化器外科が中心となって、各診療科および医療スタッフと密接に連携をとりながら、胃癌に対する診療を行っています。早期癌に対しては、外科と内科で協議し、内視鏡下治療や外科治療の適応を検討します。進行癌の場合、術後だけではなく術前化学療法も行われることが増えており、より根治性の高い治療を提供できるよう心がけています。また、切除不能・再発のステージIV胃癌に対する治療選択肢も増えてきており、病気のことだけではなく、患者様の気持ちや社会的経済的側面にも配慮して治療を進めていきます。基本的にはガイドラインに準拠しつつ、大学病院として先進的治療を推し進め、患者様の利益を第一に考えた診療を心掛けています。

・当科では質の高い手術を目指して黎明期よりロボット支援手術を導入しており、2023年は直腸癌では約9割、結腸癌では約7割をロボット支援下に行いました。また、2023年6月には国産初の手術支援ロボットであるhinotoriTMも導入しました。当科は大学病院という性質上、局所進行癌の症例の割合が多く、骨盤内臓全摘術等の他臓器合併切除も積極的に行っています。最近では手術のみでは根治が難しい進行直腸癌に対しては、手術前に全身化学療法と放射線治療を組み合わせるTNT(Total Neoadjuvant Therapy)も行っています。さらに、TNTを行うことで腫瘍が消失した場合は手術を行わずに慎重に経過観察を行う戦略(watch & wait)も導入しています。ステージIV大腸癌に関しては、集学的治療により長期生存や根治が可能となることがあり、腫瘍内科や放射線科と密に連携をとりながら治療方針を決定し最も良い治療法を提供しています。

・乳がん診療は、乳腺外科医師と看護師(乳がん看護認定看護師やがん看護専門看護師など)、放射線科など様々な診療科の医師、薬剤師、理学療法士などが連携し、治療方針の決定、手術、薬物治療、放射線治療、術後のケアなどを行っています。手術では根治性を損なうことなく、整容性向上を目指した手術(内視鏡手術や再建手術)を行っています。また、転移・再発乳がんの場合には、個々の病状・全身状態・生活スタイルに合わせて、生活の質を落とすことなく治療を行うことを心がけています。患者数が少なく見えますが、手術件数は増加しています。また、ほぼすべての化学療法を外来で行っているためDPCの対象となる入院患者は多くありません。

・肺癌診療において手術・放射線・化学療法を組み合わせた集学的な治療を提供する大学病院の役割は、より大きくなっています。当院においては、呼吸器内科、呼吸器外科、放射線科、検査科・病理部、薬剤部など、高度な専門知識を持った部署同士が連携し、カンファレンスでの議論を通して、どの病期の患者さんにも最適な治療を提供できるよう取り組んできました。診断時に十分なバイオマーカー検索を提供すべく、気管支鏡を含めた検体採取にも力を入れています。IV期肺癌・再発症例においては、初回治療導入を入院にて実施し、その後は外来化学療法を主体に治療を行っています。小細胞肺癌においては、クリニカルパスと持続型G-CSF製剤を利用し短期入院を反復することでQOLを保ちながらの治療が可能です。その他、免疫チェックポイント阻害薬はもとより、二重特異性T細胞誘導抗体などの新規薬剤も使用できるようになりました。化学療法の有害事象管理や、終末期へ向かう方の在宅療養調整も含め、入院管理を要する患者さんは増加傾向です。

・C型肝炎患者の減少に伴い、全国的に肝癌の罹患率、死亡率は減少傾向にあります。一方、肝癌患者の背景肝疾患に占める脂肪性肝疾患、アルコール性肝疾患の割合が増加していることから、今後も一定の罹患率が維持されることが予想され、肝癌の早期発見、早期治療介入を行うためには、慢性肝疾患患者の定期的な肝癌スクリーニング検査は必要と考えられます。近年、ウイルス性肝疾患などはもちろんのこと、脂肪性肝疾患患者の専門医への紹介や定期検査の必要性に関する認識は高まっています。その結果、今回のDPCデータで示されるように、進行癌での発見が割合として高くはなく、専門医らを中心とした疾患の啓発を継続することは重要であると考えられます。DPCデータで再発患者が多くなっていることが示すように、肝癌は治療後の再発率が高いことが特徴であり、治療後の経過観察が引き続き重要であると考えられます。

|

※市中肺炎・・・普段の生活を送っていく中でかかる肺炎のことです。

※重症度分類は、A-DROPスコアを用い、軽症~超重症の4段階で表記しています。

当院では、軽症から超重症まで幅広い重症度の肺炎治療を行っております。平均年齢は、軽症が44歳、中等症が71歳、重症が76歳、超重症が80歳と重症度が高いほど、高齢の方が多い傾向がありました。平均在院日数は、約2週間程度でした。 |

| 昨年度は急性期脳梗塞患者183名を受け入れました。救急隊との研修会を行うなど、迅速に対応すべき症例に対してより確実に再灌流療法を行える体制を整えています。脳神経内科が経静脈的血栓溶解療法(rt-PA)を行い、脳神経外科が機械的血栓回収療法(EVT)を担当しています。脳梗塞患者で搬送された患者のうちおよそ20%はrt-PAとEVTのいずれか、あるいは両方の治療を受けています。当院では脳出血に関して、保存的治療の症例は脳神経内科が、手術症例は脳神経外科が診療するという特徴があります。平均在院は急性期脳梗塞で19日と地域病院との連携が深まり、特に回復期リハビリテーション病院との連携も良好です。 |

診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード

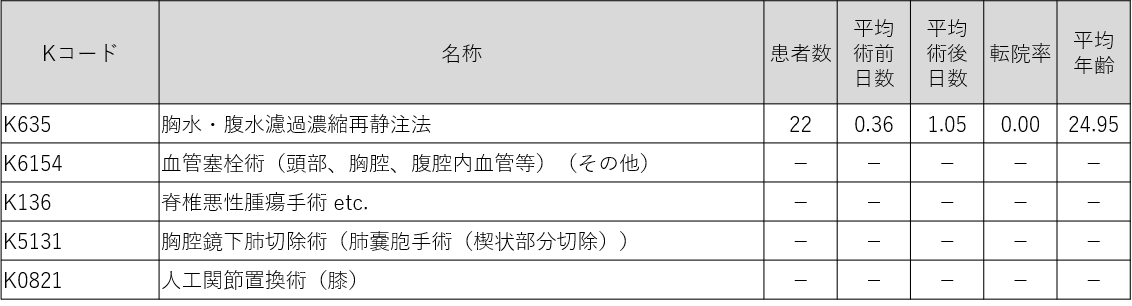

■呼吸器内科

| 胸水・腹水濾過濃縮再静注法は、難治性胸水・難治性腹水に対する治療として実施しています。処置後に安静が必要ですが、短期間の入院で実施しています。このように、当科では難治性胸水・腹水に対する治療も積極的に実施しています。 |

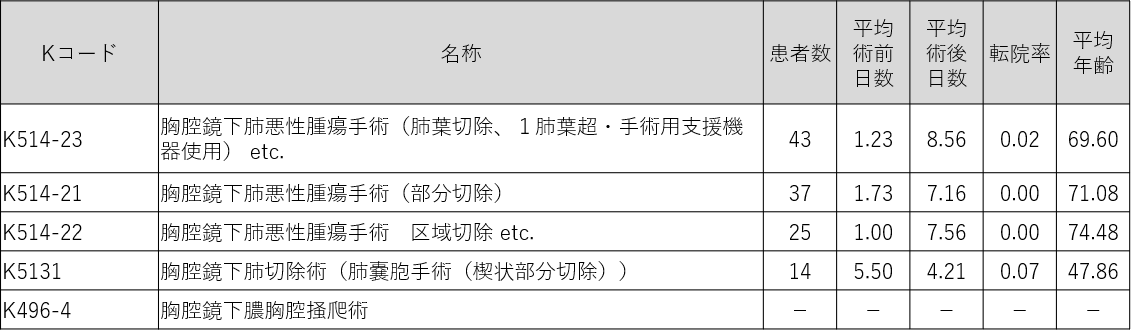

■呼吸器外科

原発性肺癌に対する標準的治療は腫瘍を含む肺葉切除であり、原発性肺癌に対する加療において最も多くを占めています。胸腔鏡下に行うか開胸下に行うかについては、癌の進行度などを個々の症例で評価し判断しています。早期の原発性肺癌に対しては、基本的にロボット支援下手術を含めた胸腔鏡下肺葉切除を選択しているため最も多い術式になっています。近年は2cm以下の小型肺癌に対しては肺葉切除より呼吸機能温存が期待できる区域切除がむしろ予後も改善されるというエビデンスも出ており、増加しています。肺癌に対して区域切除以上の術式を選択した症例は、術後1週間程度で退院し社会復帰しています。

原発性肺癌に対する手術で肺葉切除、区域切除に対する耐術能を有していない患者さんや、転移性肺腫瘍の患者さんに対しては、胸腔鏡下肺部分切除を選択します。

気胸の手術は、良性疾患でもあるため、そのほとんどは胸腔鏡下に患者さんに負担の少ない手術を心がけています。 |

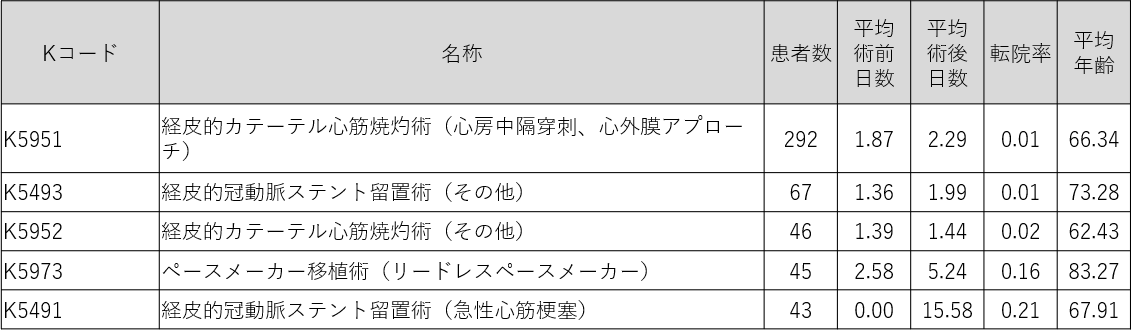

■循環器内科

当院循環器内科では、急性心筋梗塞や狭心症などに対する経皮的冠動脈ステント留置術や、心房細動や心室性期外収縮に対するアブレーションの症例数が多い状況です。

また、それ以外でも下肢動脈硬化性病変に対する血管拡張術や大動脈弁狭窄症に対する経カテーテル的大動脈弁置換術(TAVI)も行っています。 |

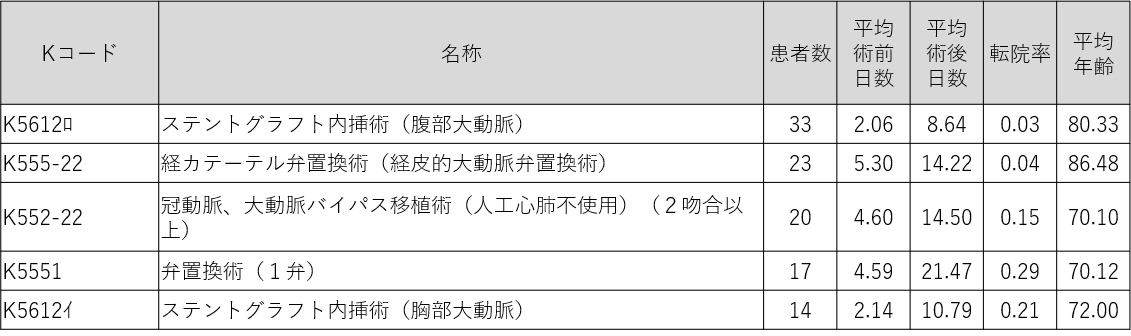

■心臓血管外科

| 心臓大血管手術の弁膜症に対して、僧帽弁には弁形成術を積極的に行っています。小切開手術による低侵襲化も積極的に導入しています。開胸手術のリスクが高い大動脈弁狭窄症の患者さんには、経カテーテル大動脈弁置換術(TAVI)も行っています。TAVIは透析患者さんの適応も有しており、今まで体力的や全身状態などから開心術ができなかった患者さんにも適応を広げています。大血管手術は主に人工血管置換術とステントグラフト内挿術を行っていますが、血管の解剖学的な側面のみならず、年齢や基礎疾患、手術歴など、患者様の状態に応じて慎重に治療法を検討した上で手術を行っています。TAVIやステントグラフト治療は低侵襲であり、高齢や基礎疾患があり大きな手術に耐えられない患者さんに適した治療であり、体力が低下した患者さんにも負担が少なく治療を行えます。虚血性心臓病に対しては、血行再建を目的としたバイパス手術を行っており、心機能や全身状態に応じて人工心肺装置を用いずに心拍動下での冠動脈バイパス術も行っています。 |

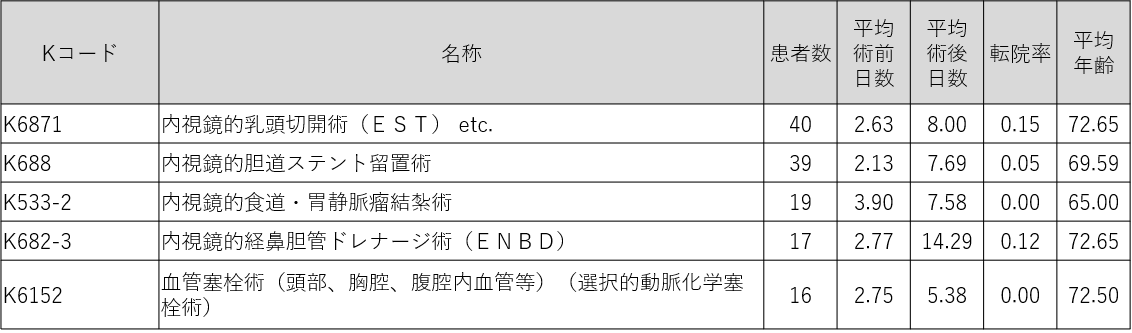

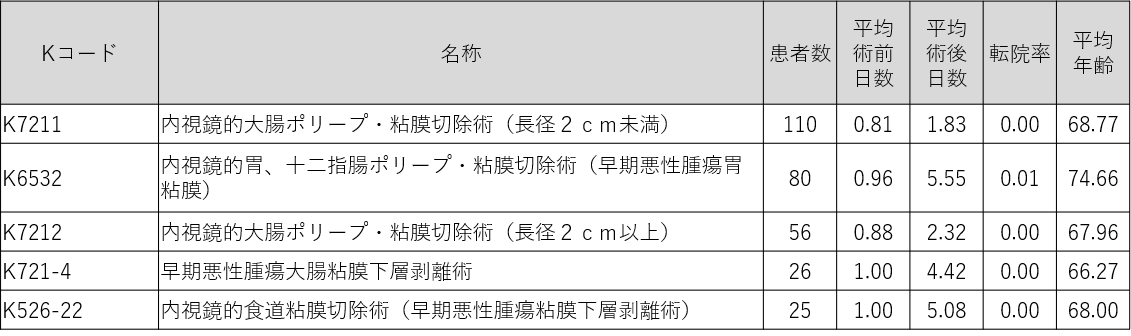

■消化器内科

当院では、日本消化器内視鏡学会および日本消化器病学会専門医7名を中心に、内視鏡的治療を積極的に行っており、特に大腸・胃・十二指腸のポリープや早期悪性腫瘍に対する内視鏡手術が多く実施されています。低侵襲治療であるEMR(内視鏡的粘膜切除術)は外来での治療が可能なCold Snare Polypectomyが浸透し件数は減少傾向ですが、食道・胃・大腸におけるESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)はいずれも昨年度と同程度の水準で行うことができています。

これらの結果は、新たな治療技術の導入や治療の安全性向上に対する不断の努力の成果です。平均年齢の上昇に伴い、より高齢の患者さんに対する手術も増加していますが、当院では地域の連携施設と協力し、スムーズな入退院と治療の提供が可能となっています。今後も患者さん一人ひとりに最適な医療を提供できるよう、さらなる技術向上と診療体制の充実を図ってまいります。皆様のご理解とご協力に心より感謝申し上げます。 |

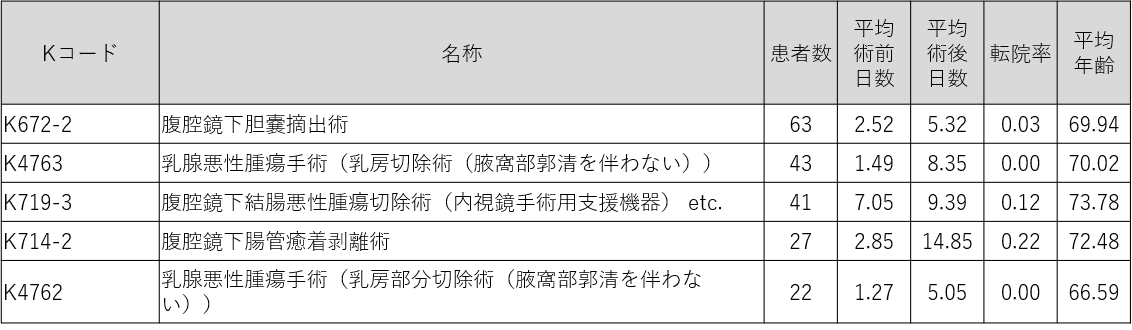

■一般・消化器外科

| 一般・消化器外科における手術の特徴は、消化管悪性腫瘍(食道癌、胃癌、大腸癌など)の多くをロボット支援下に行っていることです。全国的に普及に時間を要する肝胆膵領域の悪性腫瘍に対するロボット支援手術も積極的に取り入れています。さらに、一昨年からは国産初の手術支援ロボットであるhinotoriTMも導入し、食道癌、胃癌、膵臓癌、直腸癌、肝臓癌、結腸癌と幅広い領域に使用しています。また、胆石症や胆嚢炎に対する胆嚢摘出術や鼠径ヘルニアや腹壁ヘルニアに対する手術も腹腔鏡手術を基本としています。さらに、全国的に増加傾向にある膵癌は佐賀県においても同様の傾向であり、当科では血管合併切除や他臓器合併切除を含めた膵頭部領域の高難度手術(主に膵頭十二指腸切除術)も積極的に行っているのも特徴です。乳癌に関しては、近年増加傾向にあり、近隣施設の診療体制の変化もあり、当科での手術件数も増加傾向にあります。 |

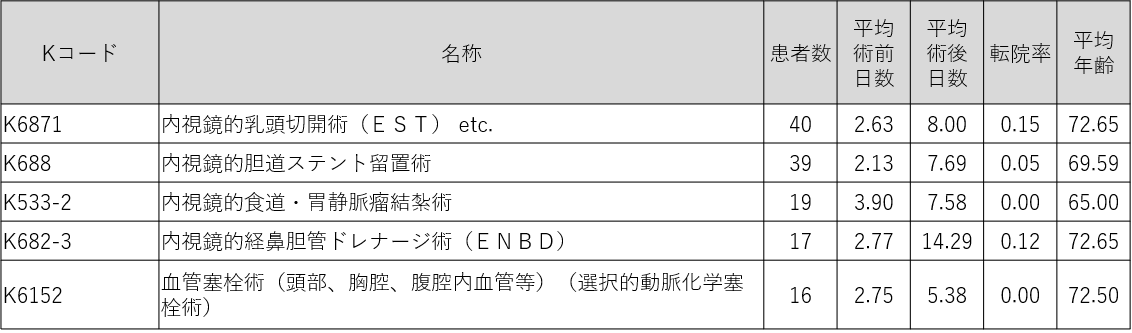

■肝臓・糖尿病・内分泌内科

| 当科では、肝胆膵領域の良・悪性疾患を所管してします。全国的に膵疾患が増加していることや胆道疾患の急患治療を行う性質上、内視鏡的処置が多くなっています。また、膵癌の化学療法のために必要な中心静脈カテーテル留置の件数も、膵癌患者の増加に伴い増加傾向です。入院期間はおおむね2週間程度です。 |

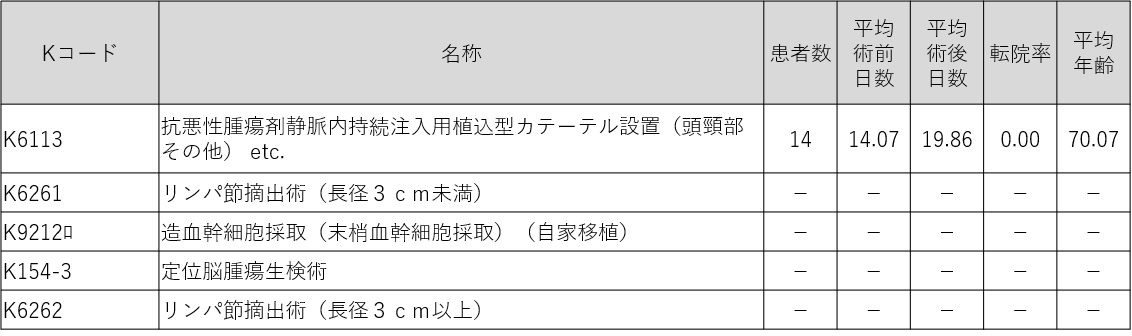

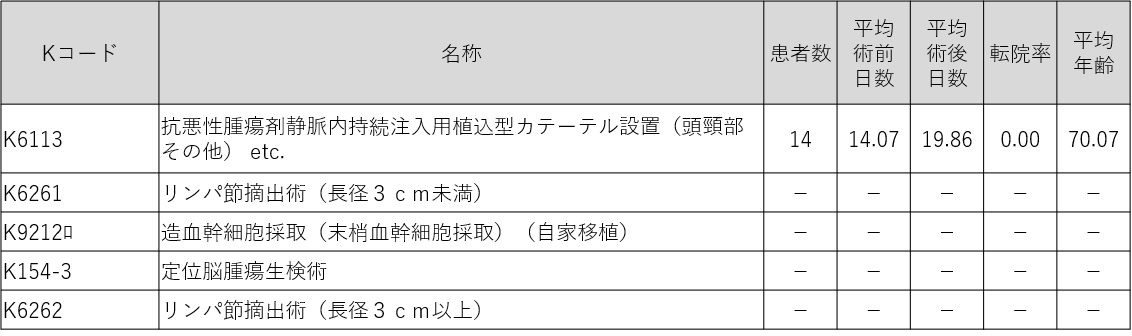

■血液・腫瘍内科

| 化学療法を安全に継続するために、植込型カテーテルを設置しています。また悪性リンパ腫の診断にはリンパ節生検が非常に重要で、可能な限り行っています(脳内に病変がある時は、脳神経外科で行っています)。自家移植のため、造血幹細胞採取を行っています。 |

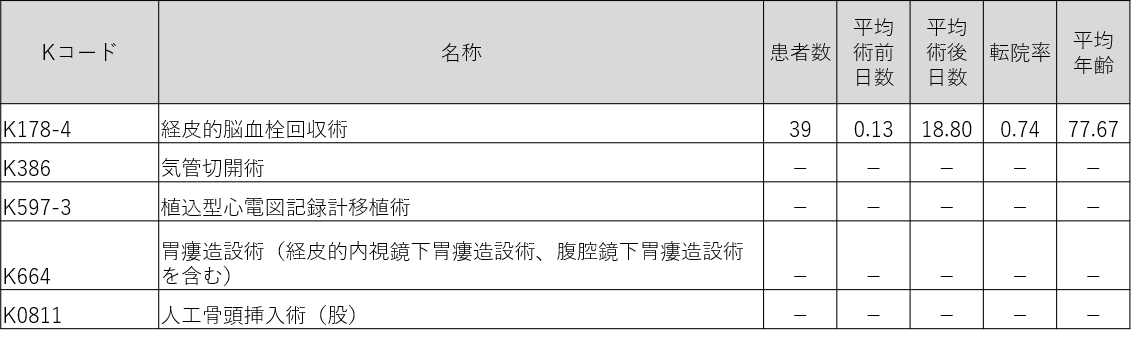

■脳神経内科

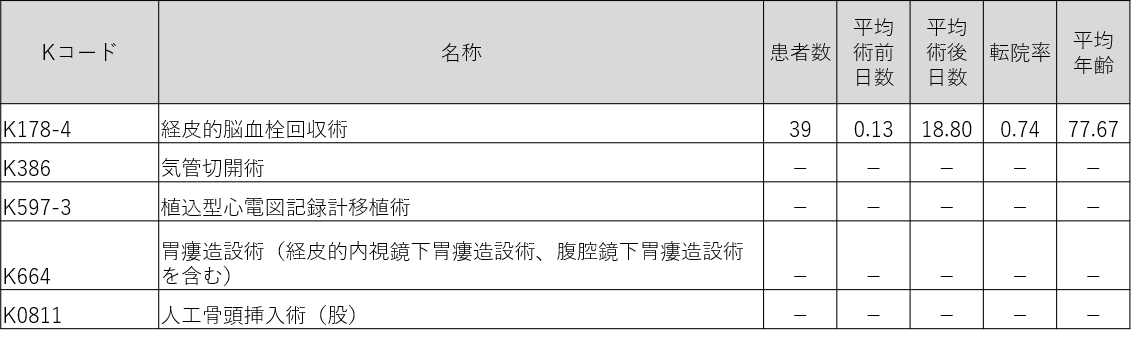

| 脳梗塞の患者さんで頚部から頭蓋内の主幹動脈に閉塞が見られる患者さんには、速やかに経皮的血栓回収術を行います。当院では病着から血栓溶解療法までの時間を30分以内、血栓回収術開始までの時間を60分以内に行うことを目指して診療を行っています。術後は数日間脳神経外科での管理とし、その後脳神経内科で脳梗塞の原因検索と再発予防、リハビリを行います。当院では脳神経内科と脳神経外科で脳血管センターを運営しており、医師とメディカルスタッフが連携して県内随一の医療を提供しています。 |

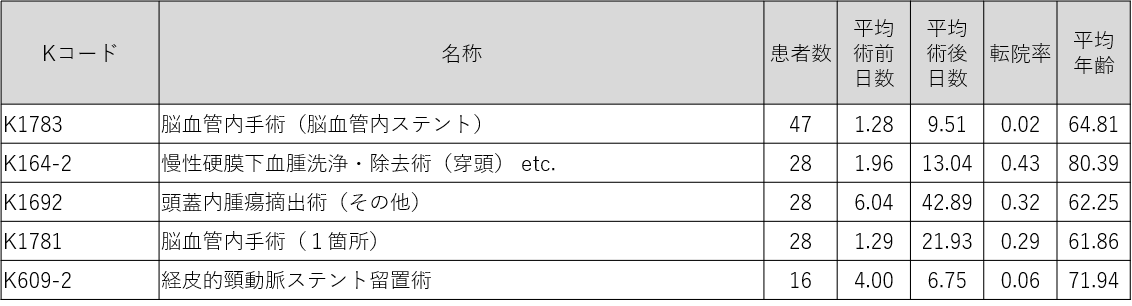

■脳神経外科

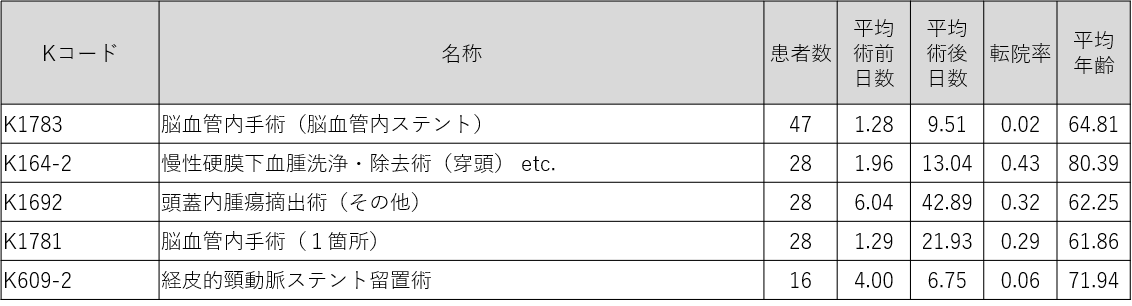

脳神経外科で最も多い手術は、脳血管内手術です。足の付け根の血管や肘の血管からカテーテルという管を脳の血管まで通して、そこから病変を治療する手術です。最も多い脳動脈瘤を始め、脳動静脈奇形、動静脈瘻といった病気に対して治療を行っています。1番目に多いものは脳血管内にステントとコイルを留置して脳動脈瘤を治療するものや未破裂脳動脈瘤に対するフローダイバータというステントを用いた治療です。4番目に多いものはコイルを用いた脳動脈瘤などの脳血管疾患の治療です。

次に多いのが、慢性硬膜下血腫に対する穿頭手術です。これは高齢の患者さんが転倒後1~2カ月経過した頃にゆっくりと液状の血液が頭の中にたまってくる病気です。局所麻酔で小さな切開を頭部に行って、頭蓋骨に小さな穴を開けてたまった血液を洗浄・除去することで症状が早期に改善することがほとんどです。小さな負担の割に治療で得られる効果が高く、高齢の患者さんにもお勧めしています。

3番目に多いのは、頭蓋内腫瘍摘出術(その他)です。これは脳腫瘍に対する開頭手術による摘出手術のことです。脳神経外科では悪性腫瘍、良性腫瘍を問わず、様々な脳腫瘍に対する手術を行っています。また、手術に必要なナビゲーションシステム、電気生理モニタリングシステム、術中蛍光診断法、覚醒下手術などを症例に応じて使い分けながら安全かつ効果的な腫瘍摘出術を心掛けています。また本年度より当院では九州で初めて高磁場術中MRIを導入しています。これにより今までより安全で確実な手術が可能となっています。巨大で脳深部に発生している腫瘍に対しては、頭蓋底手技を用いた摘出術、また、悪性腫瘍においては、手術後も放射線治療や化学療法などが間断なく実施可能な体制を取っており、患者さんにとって最も治療効果が得られる治療方針をお勧めしています。

5番目に多いのが頸動脈ステント留置術です。足の付け根の血管や肘の血管からカテーテルという管を首の血管まで通して、動脈硬化などで細くなってしまった頸動脈にステントを挿入することで頸動脈狭窄を広げ、脳への血流を改善させ、脳梗塞を予防することができる手術です。 |

■整形外科

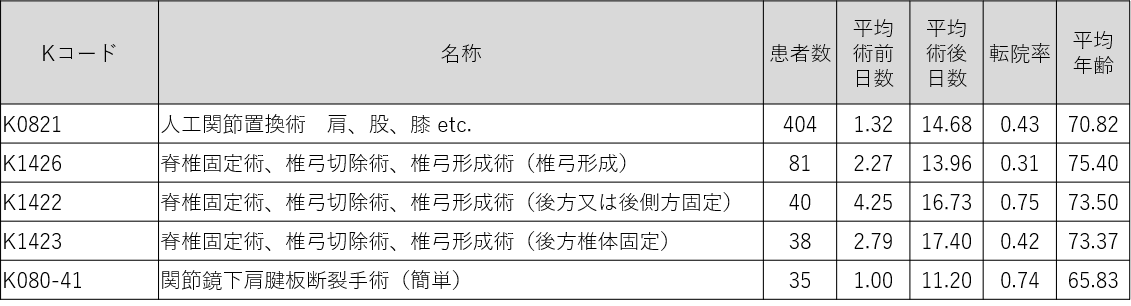

1:関節外科センターにおいて、肩・股・膝の人工関節手術を数多く実施しています。股関節では症例を限定していますが、前方アプローチも開始しました。膝関節では両側同時手術も行っています。肩関節では2014年に日本で認可された特殊な人工関節手術が増加しています。

2,3,4:脊椎領域では低侵襲な脊椎固定術や除圧術に注力し、手術症例数は増加しています。また、当科で開発した新しい抗菌性インプラントを用いた脊椎固定術も行っています。高齢化に伴い、手術を要する患者さんは増加しており経時的に手術件数は増えています。

5:肩関節外科の専門医による、低侵襲な腱板修復術を行っています。 |

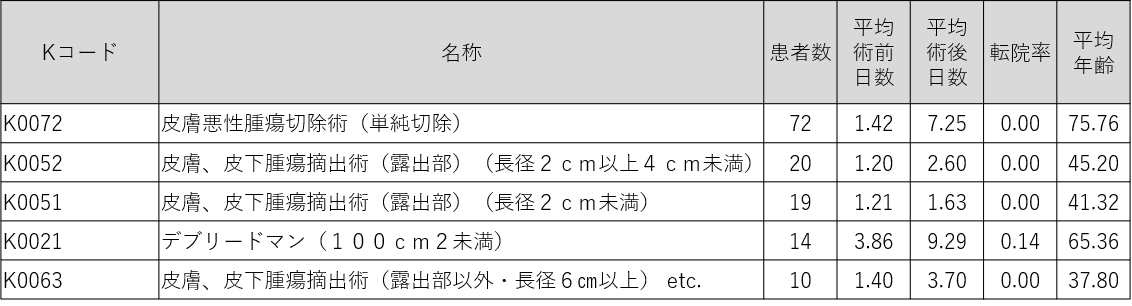

■皮膚科

| 皮膚悪性腫瘍の治療を積極的に行っています。加えて、皮膚良性腫瘍の摘出術も行っています。さらに、デブリードマンについては、関連診療科と連携を取りながら最善の治療に努めています。 |

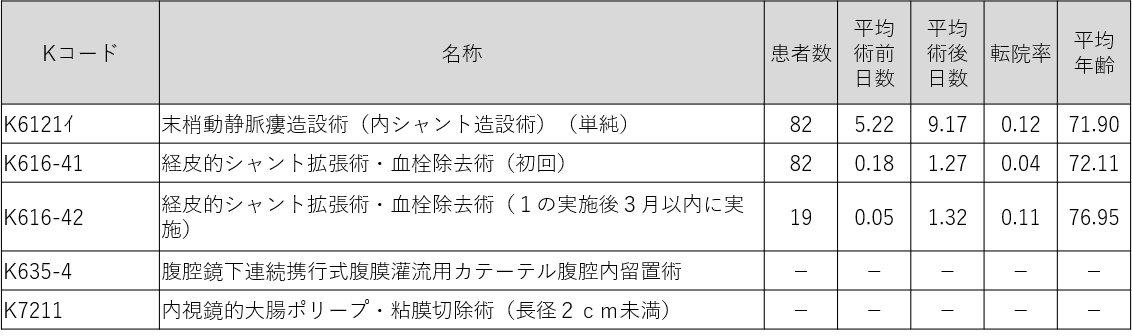

■腎臓内科

| 近年の高齢化や様々な合併症など多様な問題を抱えた末期腎不全患者さんに対し、迅速かつ適切な判断の下、慢性維持透析を継続して行うためのブラッドアクセスを始めとした腎代替療法のためのアクセス作成やそのトラブルへの対応を担っています。 |

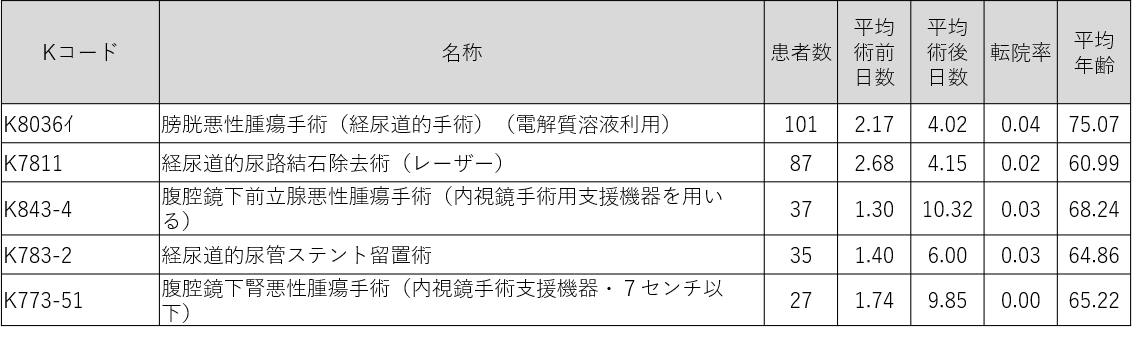

■泌尿器科

膀胱癌に対する経尿道的な内視鏡手術であるTURBT(transurethral resection of bladder tumor)は、癌の深達度・病期を診断する上で重要なプロセスです。癌細胞を特異的に発光させる光力学的診断技術 PDD(Photodynamic Diagnosis)を用いて、診断精度と治療成績の向上に取り組んでいます。

腎・尿管結石に対して、先端径3ミリ未満の細径のファイバーおよびレーザー砕石機器を常備しており、最短2泊3日の入院期間で治療を行っています。3cmを超える大きな腎結石や腎臓内に充満するようなサンゴ状結石に対しては、完全な結石除去を目標に、腎瘻を併用するPNL (percutaneous nephrolithotomy) / ECIRS (endoscopic combined intrarenal surgery)を積極的に行っています。

手術支援ロボット(ダビンチサージカルシステム)の運用を以前より行っており、腎・膀胱・前立腺の癌が適応となっています。小さな切開創を通して、体内における細やかで精密な止血、縫合、剥離操作が可能であり、術後早期の体力回復と社会復帰が可能となっています。 |

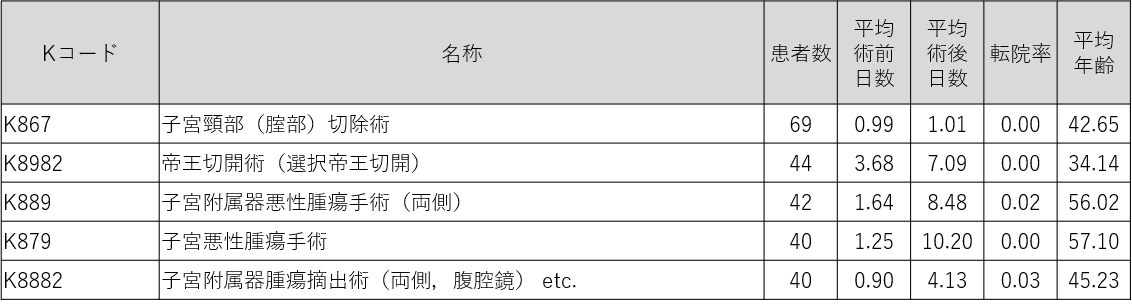

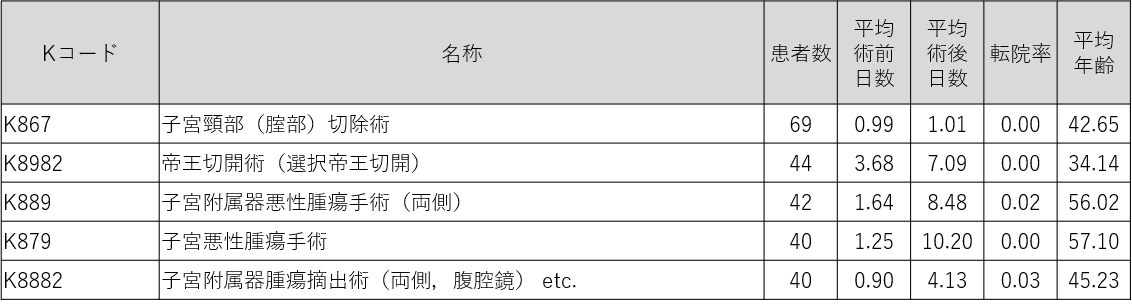

■産科婦人科

1.子宮頸部切除術は子宮頸部高度異形成や上皮内癌などの前癌病変・初期病変に対して子宮温存の早期治療として子宮頸部円錐切除術を行っています。近年、子宮頚癌の若年化に伴い症例数が増加しています。

2. 帝王切開術です。母体、胎児の状況に応じて行います。

3. 卵巣癌・卵管癌等の付属器悪性腫瘍に対する手術です。当科は佐賀県内の婦人科悪性腫瘍治療の拠点病院としての役割を担い、症例の集約化が進んでおり、多数の症例に対して積極的に手術を行っています。

4.子宮頸癌、子宮体癌など子宮悪性腫瘍に対する手術です。子宮体癌に対しては、腹腔鏡およびロボット支援手術も導入しています。早期子宮頸癌に対しても腹腔鏡手術を導入予定です。

5.主に良性を疑う付属器腫瘍に対し行っています。近年侵襲の少ない治療が推奨されており、高齢者や多種合併症をもつ方は周術期の全身管理も含めて当院へ紹介になることが多く、近年増加しています。 |

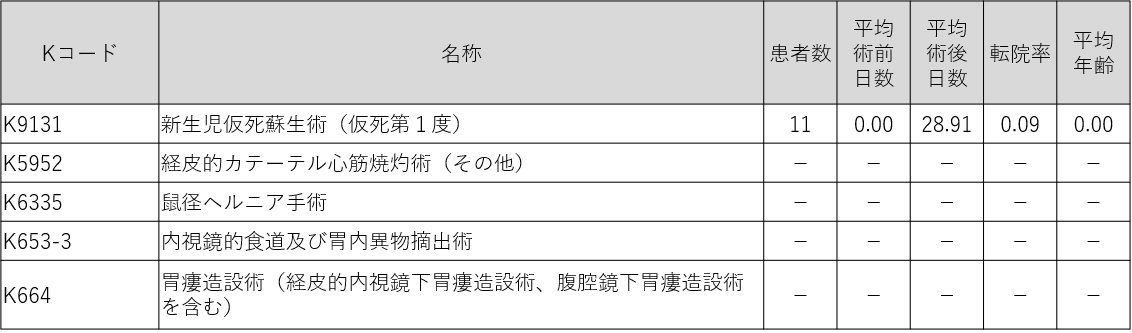

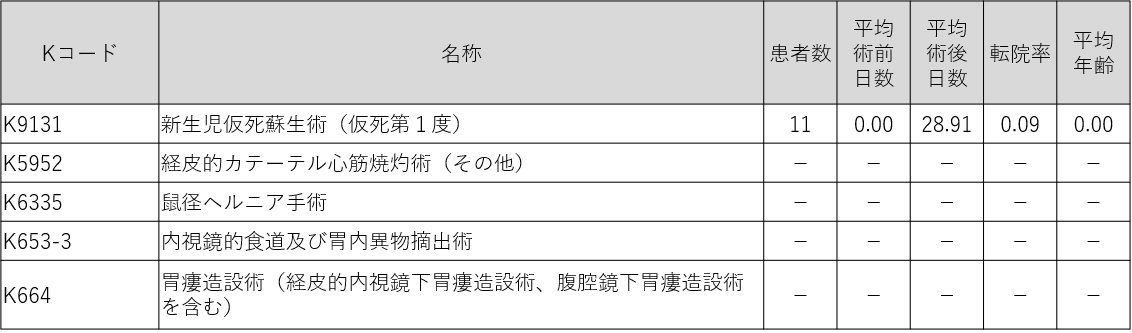

■小児科

| 軽度新生児仮死での蘇生術を行った症例が例年より多くみられました。 |

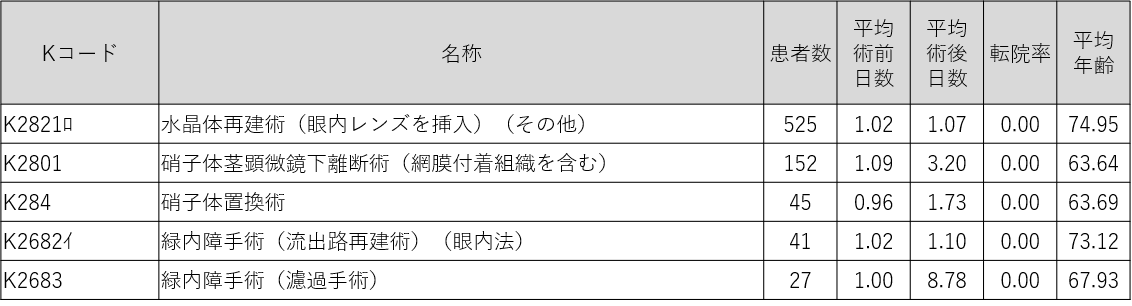

■眼科

当院では白内障については片眼について2泊3日の短期入院での治療を行っています。病院の性格上、全身や眼局所に合併症を抱えた難治性の患者さんを多く治療しています。

網膜剥離、糖尿病網膜症の網膜疾患や黄斑円孔や黄斑前膜などの網膜・硝子体疾患には硝子体手術が行われます。その際状況により50歳以上の方には白内障手術も併施されることが一般的です。硝子体手術は全例切開創が0.5mm程度の低侵襲硝子体手術(MIVS)で行っています。

薬物治療によりコントロール困難となった緑内障についても手術を多く行っています。緑内障手術でも最近は低侵襲緑内障手術(MIGS)に積極的に取り組んでいます。 |

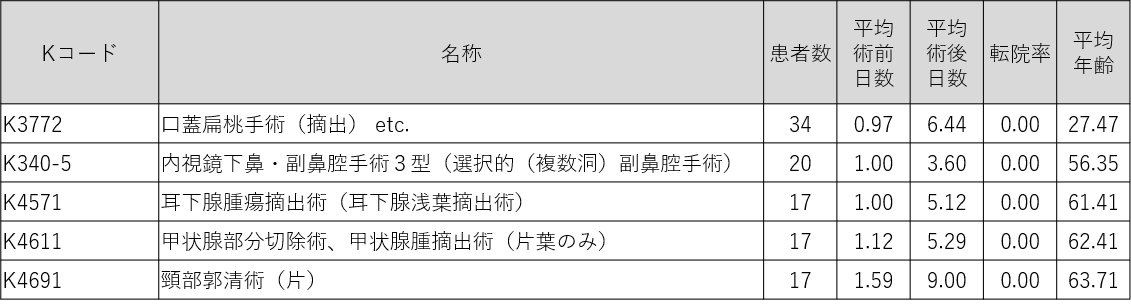

■耳鼻咽喉科・頭頸部外科

| 手術別では小児~大人までの慢性扁桃炎や扁桃病巣感染症、閉塞性睡眠時無呼吸に対する扁桃摘出術や、内視鏡下鼻副鼻腔手術(ESS)を多く行っています。頭頸部良性腫瘍の手術も多く扱っており、耳下腺・顎下腺の良性腫瘍に対しては、術中神経モニタリングを行って顔面神経を温存する摘出術を行っています。内視鏡下鼻副鼻腔手術については表示されている3、4型以外の手術も多数行っており、磁場式ナビゲーションシステムを用いて4Kの鮮明な画像をモニタリングしながら、安全で精度の高い手術を行っています。甲状腺良性・悪性腫瘍に対する手術も発声、嚥下機能を保ちつつ安全性の高い手術を行っています。頭頸部癌に対する頸部郭清術も行っています。 |

■形成外科

| リンパ浮腫に対する外科治療であるリンパ管静脈吻合術は増加傾向です。 |

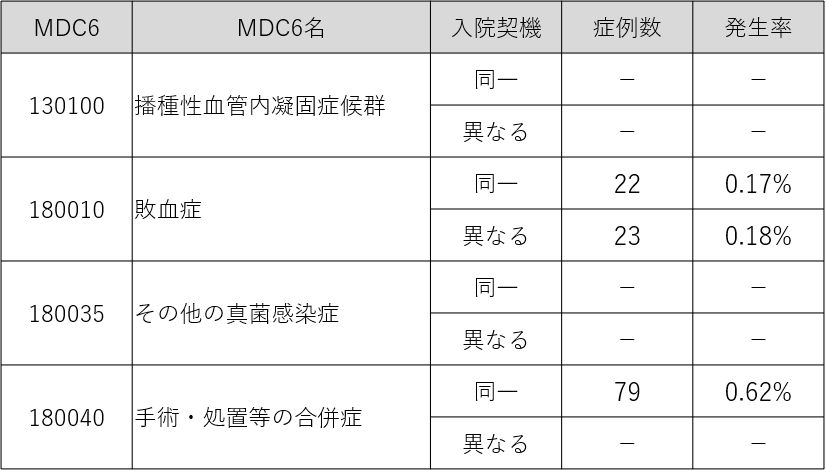

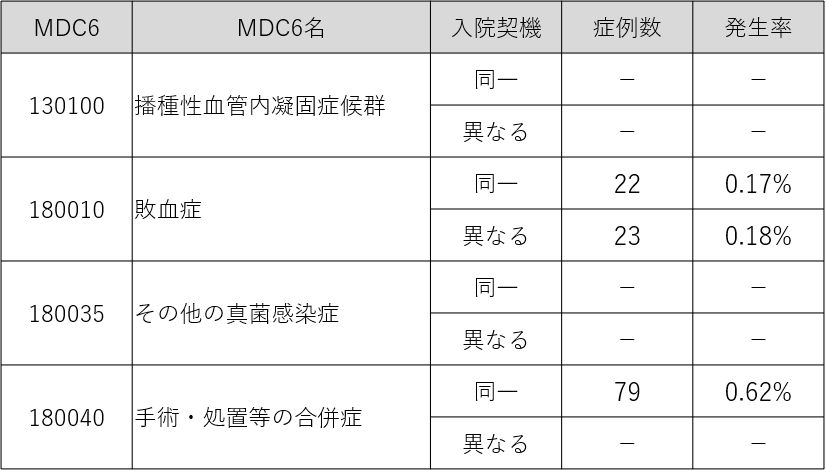

その他(DIC,敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併所の発生率 ファイルをダウンロード

播種性血管内凝固症候群とは、感染、手術、出産などを契機に小さな血栓が全身にできて血管を詰まらせたり、出血したりする病態です。また、敗血症とは、主に病原体(細菌、ウイルス、原虫など)が体内に侵入し、組織や臓器に障害を起こし、生命を脅かしている状態です。

各々、市中で発症した場合、「入院契機と同一」と判断され、入院中に発症した場合、「入院契機とは異なる」と表記されます。

その他の真菌感染症や手術・処置等の合併症も含め、偶発的に入院中にも起こりうる疾患ですが、感染制御部を中心とし、全部署・全診療科をあげて、その予防、早期発見、適切な治療に取り組んでいます。また、病院内で定期的に会議を開催し、これらの疾患の発生状況のモニタリングとフィードバックを行うとともに、病院全体・全職員が共通認識をもって、予防や治療の質の向上に尽力しています。

手術・術後の合併症の発生率については、昨年同様、入院契機と同一のものがほとんどで、他病院で行われた術後の合併症の対応が半数以上でした。地域の医療機関と密接な連携のもと、患者さんに必要な医療を提供出来ていると思います。 |

医療の質指標

1・肺血栓血栓症の予防対策実施率 ファイルをダウンロード

2・血液培養2セット実施率 ファイルをダウンロード

3・広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率 ファイルをダウンロード

4・転倒・転落発生率 ファイルをダウンロード

5・転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率 ファイルをダウンロード

6・手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率 ファイルをダウンロード

7・d2以上の褥瘡発生率 ファイルをダウンロード

8・65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合 ファイルをダウンロード

9・身体拘束の実施率 ファイルをダウンロード

更新履歴

2025-09-30 令和6年度の病院指標を公開しました。

0952-31-6511